ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Проблемы диагностики, лечения и реабилитации пациенток с раком эндометрия (РЭ) остаются актуальными для всего медицинского сообщества. Среди существующих методов лечения РЭ высокую эффективность показывает радикальное хирургическое вмешательство. Однако оно влечет за собой ряд осложнений, требующих реабилитационной поддержки больных. Необходима разработка новых инструментов и протоколов реабилитации пациенток данного профиля.

Цель: оценить эффективность комплексной персонифицированной реабилитационной программы у пациенток после радикального хирургического лечения РЭ.

Материал и методы. В проспективном рандомизированном сравнительном исследовании участвовала 61 пациентка с гистологически верифицированной эндометриоидной аденокарциномой высокой или умеренной степени дифференцировки IА стадии. Больные были разделены на две группы: группа «активной» реабилитации (n=29) и группа «пассивной» реабилитации (n=32). В течение 1 года с помощью опросников оценивали их физическое, психическое здоровье и социальную вовлеченность.

Результаты. Анкетирование показало низкий уровень физического, функционального, эмоционального и социального благополучия пациенток с РЭ в первые 3–7 дней после операции. Спустя 12 мес у всех участниц исследования наблюдали восстановление качества жизни. Однако больные, проходившие «активную» реабилитацию, восстанавливались существенно быстрее и уровень качества жизни у них практически по всех изучаемым параметрам был значительно выше по сравнению с пациентками, проходившими «пассивную» реабилитацию.

Заключение. Полученные результаты указывают на эффективность персонифицированного подхода в реабилитации пациенток с РЭ. Ожидается, что его внедрение позволит существенно снизить частоту развития осложнений и нагрузку на систему здравоохранения.

Актуальность. Поражение нейронов, в т.ч. при гипоксически-ишемическом повреждении центральной нервной системы (ЦНС) в перинатальном периоде, приводит к выбросу нейронспецифической енолазы (НСЕ) в периферический кровоток. НСЕ можно рассматривать как биологический маркер нарушений нервной системы и на основе анализа ее уровня осуществлять своевременную реабилитационную поддержку новорожденным, тем самым снижая вероятность развития осложнений, связанных с повреждением ЦНС.

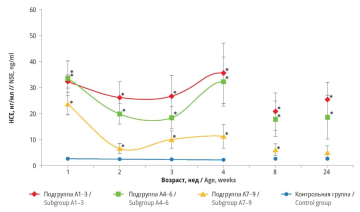

Цель: ретроспективно оценить изменения содержания НСЕ в периферической крови на протяжении 24 нед у детей различного гестационного возраста, перенесших перинатальное гипоксически-ишемическое поражение ЦНС.

Материал и методы. В исследование включены 49 детей, перенесших перинатальное гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС. Сроки беременности составили от 32 до 41 нед. Контрольная группа состояла из 28 здоровых доношенных младенцев. Измерение уровней НСЕ проводили с помощью иммуноферментного анализа. Пациенты основной группы были дополнительно разделены на подгруппы в зависимости от оценок по шкале Апгар на 1-й минуте после рождения, гестационного возраста, а также преимущественного поражения ЦНС – геморрагического с внутрижелудочковыми кровоизлияниями или ишемического с перивентрикулярными лейкомаляциями.

Результаты. На протяжении всего периода наблюдения концентрации НСЕ обратно коррелировали с оценками по шкале Апгар, при этом более низкие показатели по шкале Апгар были связаны с более высокими уровнями НСЕ. Кроме того, в подгруппе со сроком беременности 32–33 нед отмечены значительно более высокие значения НСЕ по сравнению с подгруппами со сроками беременности 34–36 и 37–41 нед, а также с контрольной группой. Уровень НСЕ у пациентов с перивентрикулярными лейкомаляциями был стабильно ниже, чем у детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями, начиная с 1-й недели. Примечательно, что на 4-й неделе наблюдалось отсроченное повышение концентрации НСЕ в сыворотке.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что проницаемость гематоэнцефалического барьера для НСЕ сохраняется при перинатальном гипоксически-ишемическом повреждении ЦНС. Измерение концентрации НСЕ в сыворотке крови может служить ценным инструментом в клинической практике для анализа эффективности терапии на этапах лечения и реабилитации.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. В последние годы нормативная документация в области медицинской реабилитации претерпела существенные преобразования, вызванные необходимостью закрепить принципы реабилитации пациентов в постковидный период и стандартизировать применяемые процедуры. Поэтому важно проанализировать существующую нормативную базу и предлагаемые изменения, которые вступят в силу в ближайшее время.

Цель: дать оценку нормативным правовым актам, регулирующим оказание медицинской реабилитации в России.

Материал и методы. Нормативные правовые акты и их проекты получены через справочно-правовые системы «Контур Стандарт», «КонсультантПлюс» и Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Для сбора второстепенной информации использовали следующие электронные библиотеки, базы данных и иные источники: eLibrary, Google Scholar и PubMed/MEDLINE, Яндекс и социальные сети.

Результаты. В ст. 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право на охрану здоровья и медицинскую помощь, в рамках которой можно рассматривать применение медицинской реабилитации. На следующем уровне термин «медицинская реабилитация» встречается в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Однако предметно описаны требования в рассматриваемой области в приказах Минздрава России №№ 788н и 878н, в которых закреплена трехэтапность оказания медицинской реабилитации и даны конкретные временные указания по частоте и длительности оказания помощи. Представлены условия перехода пациентов между этапами медицинской реабилитации, предусмотрено создание междисциплинарных реабилитационных бригад.

Заключение. Анализ нововведений в нормативную базу не показал наличия коренных изменений в регулировании оказания медицинской реабилитации. На текущий момент остается необходимость ее расширения путем регламентирования деятельности мультидисциплинарных реабилитационных бригад. Требуется более подробная проработка нормативной документации, регулирующей оказание медицинской реабилитации детям.

Актуальность. Гистерэктомия в настоящее время является одной из наиболее часто выполняемых хирургических операций в акушерстве и гинекологии, уступая только кесареву сечению. Однако такое вмешательство нередко связано с риском возникновения осложнений, в т.ч. неврологической природы. Неврологические последствия ввиду своих особенностей выходят за рамки физических проявлений и оказывают психоэмоциональное давление на пациенток.

Цель: определить необходимость мониторинга неврологических проявлений у женщин, проходящих реабилитацию после перенесенной гистерэктомии.

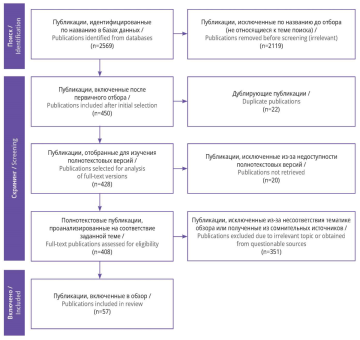

Материал и методы. Поиск и отбор исследований на русском и английском языках проведен с учетом рекомендаций PRISMA в научных базах и электронных библиотеках PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, Google Scholar, Microsoft Academic, DOAJ, eLibrary, КиберЛенинка. Выявлено 2569 публикаций, в результате скрининга отобрано 57 статей, посвященных изучению неврологических нежелательных последствий проведения гистерэктомии и соответствующих всем критериям отбора.

Результаты. Среди упоминаемых неврологических осложнений наиболее распространенным является хроническая послеоперационная боль, которую выявляют в 30% случаев. При этом у подавляющего большинства пациенток такие боли проявляются редко и переносятся как легкий дискомфорт. Однако однозначного понимания природы данного осложнения нет. Имеется теория о существенной роли отношения продукции эстрогенов и вещества Р в болевых проявлениях. Так, сокращение продукции эстрогенов при неизменном синтезе вещества Р в организме значительно снижают болевой порог у пациенток, что и является причиной наблюдаемой хронической боли. Определенный вклад в формирование данного неврологического осложнения вносит резидуальной синдром яичников, который связан с неполным удалением яичников при овариоэктомии, травматической невромы и мононевропатии. Повреждения нервов или их сплетений в области малого таза могут стать причиной кишечных и мочевых расстройств, приводяших к снижению качества жизни пациенток. Чрезмерная тревога и депрессия являются дополнительными факторами риска возникновения хронических болей после проведения гистерэктомии, а сопутствующие послеоперационные изменения нередко имеют физическое проявление, например в виде бессонницы, синдрома беспокойных ног и сексуальной дисфункции.

Заключение. Гистерэктомия безусловно является эффективным способом лечения ряда гинекологических заболеваний, однако нередко становится причиной осложнений, требующих коррекции реабилитационной программы. Неврологические негативные проявления требуют особого мониторинга, т.к. на фоне депрессивного состояния пациенток происходит хронизация патологических процессов.

Одним из наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний является синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Патологические состояния, к которым приводит данный синдром, требуют пристального внимания со стороны не только гинекологов, но и терапевтов, эндокринологов, онкологов, кардиологов, психологов. Репродуктивная функция женщин с СПКЯ и ассоциированное с ним бесплодие нуждаются в дальнейшем тщательном изучении. Наравне с этим необходима разработка мероприятий по коррекции и профилактике всех нарушений, вызываемых данной патологией. В статье отражены важность мультидисциплинарного комплексного подхода к ведению пациенток с СПКЯ, необходимость изучения и реализации реабилитационных средств, направленных на восстановление всех аспектов здоровья женщины, в т.ч. после оперативного лечения.

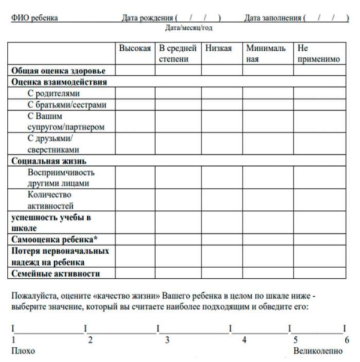

Актуальность. Эпилепсия − распространенное и стойкое неврологическое заболевание, которым чаще страдают дети.

Помимо очевидных физических и эмоциональных последствий для ребенка эпилепсия, как и другие хронические патологии, может серьезно повлиять на благополучие членов семьи. Чтобы всесторонне решить проблему родительского стресса, крайне важно иметь глубокое понимание различных факторов, связанных с ним.

Цель: определить влияние родительского стресса на течение эпилепсии у детей.

Материал и методы. Поиск исследований, посвященных изучению стресса у родителей детей с эпилепсией, в научных базах данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar, ScienceDirect и библиотеке eLibrary позволил выявить 2670 публикаций. После отбора в обзор включено 39 статей.

Результаты. Для определения уровня родительского стресса существует ряд анкет: PSI, PSI-SF, PIP, IPES. Представленные опросники показали свою точность и были валидированы в исследованиях по изучению данной проблемы у родителей детей с хроническими заболеваниями, включая эпилепсию. Показана взаимосвязь между уровнем родительского стресса и прогнозом течения эпилепсии, психологическим состоянием детей, качеством жизни родителей. Обоснована важность дополнительной психологической поддержки родителей детей с эпилепсией. Представлена целесообразность использования биомаркеров повреждения головного мозга у детей в качестве дополнительного инструмента оценки выраженности родительского стресса.

Заключение. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, такими как эпилепсия, и их семьи часто сталкиваются с целым рядом взаимосвязанных проблем. К ним относятся родительский стресс, трудности с соблюдением плана лечения и адаптацией в школе, дискриминация в обществе. Несмотря на актуальность этого вопроса, крупномасштабных продолжительных исследований, посвященных изучению стресса у родителей детей с эпилепсией, не проводилось, поэтому связь между эпилепсией и родительским стрессом до конца не изучена. Необходим совместный подход, при котором и ребенок, и родители берут на себя ответственность за лечение заболевания.

Актуальность. В последние годы онкогинекологические заболевания у женщин репродуктивного возраста диагностируются все чаще. Несмотря на высокую эффективность лечения, в системе реабилитации таких пациенток отмечаются значительные недостатки.

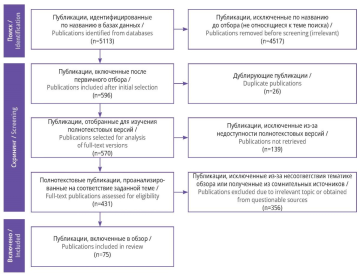

Цель: представить преемственность и особенности системы реабилитации у пациенток онкогинекологического профиля.

Материал и методы. В обзор вошло 75 публикаций из авторитетных источников, соответствующих теме и представляющих уникальные выводы. Поиск статей проведен в отечественных и иностранных онлайн-библиотеках, базах данных и поисковых системах. Поиск и скрининг осуществлены в соответствии с рекомендациями PRISMA.

Результаты. Пациенткам с онкогинекологическими заболеваниями необходимо уделять особое внимание при оказании медицинской помощи на восстановительном этапе. Важно соблюдать принцип преемственности между всеми этапами системы реабилитации – сразу после проведения лечения, в отделении реабилитации и амбулаторно. Данная система разработана в России, однако требует масштабирования и решения целого ряда проблем – от недостатка врачей-реабилитологов, ограниченности применения перспективных методов реабилитации до неполной психологической поддержки и отсутствия общепринятой системы комплексной реабилитации. При этом для оказания узкоспециализированной помощи существует достаточно много как традиционных, так и высокотехнологичных инструментов.

Заключение. Агрессивное лечение онкогинекологических заболеваний пагубно влияет на общее самочувствие женщины, значительно снижая качество жизни. Ранее реабилитационную помощь сильно затрудняла закостенелость системы как на методическом, так и на административном уровне. В последнее время произошли положительные сдвиги в решении проблем оказания помощи пациенткам онкогинекологического профиля, однако для качественного изменения ситуации представленных мер недостаточно.

ISSN 2949-5881 (Online)