Перейти к:

Логотерапия и ее возможности в процессе психологической реабилитации

https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2024.34

Аннотация

Вопрос поиска смысла жизни – вероятно, один из самых главных, которые задает себе человек в процессе всей жизни. Во времена социальных и экономических потрясений люди нередко лишаются понимания, достигнутого ранее, а порой теряют его, пережив трагический опыт. Логотерапия является методом восстановления утраченных смыслов, переживания тяжелых событий и использования негативного эмоционального опыта для получения нового жизненного импульса. В статье проведен анализ возможностей применения логотерапии в процессе психологической реабилитации, основанный на обзоре теоретических работ и эмпирических исследований. Рассмотрены ключевые принципы, техники и подходы, применяемые в логотерапевтической практике. Приведены примеры использования логотерапии в различных контекстах, таких как психологическая поддержка пациентов в процессе реабилитации после пережитых травматических событий, зависимостей, потери работы, тяжелых заболеваний и утраты близких.

Ключевые слова

Для цитирования:

Северина Ю.В., Епишин В.Е. Логотерапия и ее возможности в процессе психологической реабилитации. Реабилитология. 2024;2(4):385-394. https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2024.34

For citation:

Severina Yu.V., Epishin V.E. Logotherapy and its potential for psychological rehabilitation. Journal of Medical Rehabilitation. 2024;2(4):385-394. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2024.34

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

В современном мире, насыщенном стрессом, неопределенностью и постоянными изменениями, психологическое благополучие становится все более хрупким. Распространенность таких состояний, как тревога, депрессия, апатия и ощущение бессмысленности жизни, достигает угрожающих масштабов, подчеркивая необходимость поиска и развития эффективных методов психологической реабилитации. В этом контексте психотерапевтический подход, получивший название «логотерапия», предлагает уникальную перспективу, фокусируясь не на симптомах или прошлом, а на поиске смысла, ценностей, целей в жизни и используя негативный опыт для импульса [1][2].

Логотерапия – это метод, основанный на убеждении, что главной движущей силой человека является стремление к смыслу. Логотерапия направлена на будущее, на сознательное осознание ценностей и целей, а также на ответственность человека за свою жизнь и свой выбор. Этим она отличается от психоанализа, в котором внимание сосредоточено на подсознательных конфликтах и прошлых переживаниях, и от бихевиоральной терапии, в которой основной акцент приходится на поведенческие реакции [3–5].

Основоположник логотерапии – австрийский психиатр и невролог Виктор Франкл в качестве ключевой установки метода использовал идею, что самотрансценденция является сутью экзистенции. Это означает, что экзистенция аутентична только в той степени, в которой она направлена на нечто, отличное от себя. Человек реализует, актуализирует ценности и находит себя лишь в той мере, в которой он первоначально теряет себя, при этом не имеет значения, ради чего происходит данное изменение. Стремление человека найти себя и собственную идентичность будет безуспешным, если в этом движении не будет определена великая и желаемая цель, достижение которой возможно при выходе за предел своих сил [3][6].

В статье рассмотрены возможности применения логотерапии в проведении психологической реабилитации. Представлены основные принципы, подходы и техники этого вида психологической поддержки, проведен анализ его использования в решении разнообразных психологических проблем.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ / THEORETICAL FOUNDATIONS

Исторические корни / Historical roots

Разрабатывая новую концепцию в 1930–1940 гг., Франкл отмечал недостатки отдельных направлений в развитии научной мысли, связанных с глубинной психологией. Так, он считал, что психоанализ и бихевиоральная терапия упрощают сущность изучаемых проблем, и предлагал при оказании помощи пациентам с психологическими проблемами обращать внимание не только на поведенческие паттерны и подсознание, но и на духовные аспекты. Важно уточнить, что Франкл не призывал отказываться от идей Зигмунда Фрейда, Джона Уотсона или Берреса Скиннера, а дополнял анализ пациента оценкой его духовной составляющей, тем самым стремясь преодолеть сведение личности человека к его психодинамике. В оценку состояния больного он предлагал включить анализ специфических для человека качеств: стремление к свободе, чувство ответственности и поиск смысла. Тем самым Франкл добавил в понимание человеческой психологии к уже известным плоскостям, отражавшим сознание и реакции, новую плоскость – духовную [4][5][7].

Вероятно, сама обстановка того времени высветила эти пробелы в оценке психологического здоровья пациентов. Франкл обратил внимание на необходимость поиска смысла жизни, возникавшую у людей, которые пережили великие исторические потрясения. Первая мировая война, поражение Германии и Австрии, замена монархии республикой и Великая депрессия пошатнули мировые ценности и убеждения. Миллионы людей понесли огромные материальные, идеологические и экзистенциальные потери и были вынуждены заново искать свою идентичность. Однако исторический процесс только набирал обороты. Политико-экономическая ситуация во время Второй мировой войны и после нее, практически взрывной рост научной мысли и индустриализации с ее утилитарными идеями и отношением к человеку только закрепляли чувство бессмысленности происходящего у людей, попадавших в непростую жизненную ситуацию. В противовес стремительному течению времени Франкл продолжал уделять внимание духовной составляющей психологического здоровья. Согласно этому взгляду человек всегда решает, кем он является и кем собирается стать, а индивидуальное человеческое существо начинается с того момента, на котором останавливается натуралистический подход [8].

Примечательно, что эти выводы нашли практическое применение в жизни самого Франкла и помогли ему пережить ужасы заключения в немецких концентрационных лагерях, куда он попал по причине еврейского происхождения. В книге Man's Search for Meaning, которая впервые вышла в 1946 г., автор описал опыт пребывания в концлагере и показал, что даже самые леденящие сердце невзгоды можно перенести с достоинством, имея перед собой великую цель и стремясь к ней. Тем самым Франкл продемонстрировал, что истинная человеческая природа способна проявиться в тяжелые времена, и особенно ярко в экстремальных жизнеугрожающих ситуациях [9].

Идею трехплоскостного восприятия психологии человека продолжил развивать австрийский психолог и психотерапевт Альфрид Лэнгле. В своих публикациях он исследовал способности человека принимать решения и наличие у него чувства долга от осознания того, что он человек. Указывая на взаимодействия между плоскостями психики, автор подчеркивал, что они не просто связаны друг с другом, а могут вступать в противоречия, создавая напряжение и внутренние конфликты. В таком состоянии человек нередко теряет способность принимать адекватные решения, что сопровождается страданиями. Однако именно эти противоречия формируют динамику его развития и позволяют достичь осознанного внутреннего баланса. В наше время исследования в данной области смещают акцент в сторону экзистенциального анализа, роли самореализации и осмысленности личности, а также влияния экзистенциальных условий [10][11].

Основные концепции и принципы / Basic concepts and principles

Проводя свои научные изыскания и оказывая психологическую помощь нуждающимся, Франкл выдвинул три основополагающие концепции логотерапии: стремление к обретению смысла (англ. will to meaning), смысл жизни (англ. meaning of life), свобода воли (англ. freedom of will). Все они имеют прямое отношение к духовной составляющей человека и позволяют специалисту интерпретировать его противоречивые, на первый взгляд, поступки, а пациенту – понять, что человеческая жизнь безусловно имеет смысл, который сохраняется до конца жизненного пути [12, 13].

Стремление к обретению смысла

Франкл утверждал, что основная мотивация человека заключается не в желании удовольствий или избегании боли, как считали другие психологические школы, а именно в стремлении к поиску и реализации смысла. Это врожденное и постоянное качество, которое подталкивает человека к развитию и самореализации в течение всей жизни. В стремлении обрести смысл жизни он сталкивается с различными вызовами [9][14][15].

Первый вызов – бессилие против происходящего во внешнем мире. Понимание того, что ничего невозможно изменить, приводит к пассивизации. Задача человека заключается в том, чтобы преодолеть пассивное состояние и найти возможность что-то привнести в этот мир [15].

Второй вызов связан с утратой ценностей и отношений. Исчезновение этих важнейших социальных якорей является триггером возникновения чувства бессмысленности проживаемой жизни. В проведении реабилитации переоценка ценностей является важной точкой приложения для преодоления трагических ситуаций [15].

Третий вызов – расстройство самосознания и формирования внутреннего «Я». Отсутствие понимания себя и самоотчуждение становятся причинами появления внутренней пустоты, неспособности отграничения себя от мира и, как следствие, невозможности найти смысл жизни [15].

Последним вызовом является отсутствие у человека открытости к внешнему миру. В контексте поиска смысла необходимо предпринимать попытки сделать окружающий мир лучше не только для себя, но и для других людей. Если такие цели становятся частью чего-то более крупного, чего можно достичь, то это и является смыслом жизни на текущий момент [15].

Смысл жизни

Смысл жизни – понятие не абстрактное и универсальное, а скорее уникальное и конкретное для каждого человека и каждой ситуации. Он не является статичным и дающимся извне, а представляет собой постоянный поиск и открытия в различных контекстах и ситуациях. Именно процесс актуализации смысла подстегивает волю к жизни, что в итоге позволяет человеку жить в согласии с собой даже в условиях лишений. Примечательно, что в тяжелой ситуации такой человек не концентрирует свое внимание на окружающих обстоятельствах, а стремится найти новые возможности и пробовать их реализовывать, используя данное положение вещей [16][17].

Актуализация смысла выступает важнейшим элементом психического здоровья человека. Особенно это затрагивает людей, живущих в условиях изменения локальных устоев, а если вопрос касается всего человечества – глобального миропорядка. Процессы, связанные с переменами, нередко сопровождаются ростом безнравственности, приоритетом материальных ценностей над духовными, а в некоторых случаях и безрезультатными поисками смысла существования в новом мире. В таких ситуациях пересмотр смысла жизни является важнейшей составляющей психологического здоровья, которая позволяет перезапустить затухающую человеческую деятельность, восстановить чувство ответственности за себя и окружающий мир, достичь ощущения гармонии и полноты жизни, а также обозначить новую цель своего существования [18, 19].

В течение всей жизни даже в относительно спокойные времена человек переживает по меньшей мере четыре периода, когда вопрос актуализации смысла жизни становится одним из важнейших. В пубертатном периоде подросток сталкивается с необходимостью нахождения собственного пространства для жизни и деятельности. К середине жизни люди подводят промежуточный итог и оценивают степень достижения своей великой цели. Если приходит осознание невозможности ее достичь, то возникает кризис среднего возраста. Важнейший этап наступает после окончания трудовой деятельности – в этот момент происходит утрата важнейших ценностей, которые сопровождали человека всю его трудовую жизнь. Образовавшаяся пустота может привести к чувству собственной бесполезности и проблемам с самооценкой. Последний этап наступает при приближении к смерти, будь то старость либо неизлечимая болезнь. Здесь происходит подведение окончательных итогов. Намеренное избегание вопросов о смысле прожитой жизни может повлечь за собой возникновение серьезных психологических и психосоматических расстройств [15].

Свобода воли

Несмотря на то что люди находятся под влиянием различных биологических, психологических и социальных факторов, считается, что они обладают свободой воли – способностью выбирать свое отношение к любым обстоятельствам и определять свой путь в жизни. Внешние факторы способны оказывать влияние на духовную свободу, но не могут ее отобрать против воли самого человека. Даже при нависшей экзистенциальной угрозе люди могут переосмыслить все происходящее с ними и выбрать собственное отношение к нему [20].

Вероятно, единственной группой состояний, при которых человек субъективно теряет духовную свободу без своего согласия, являются различного рода психозы, и в особенности это касается больных шизофренией. Такие пациенты сообщают, что их духовная и сознательная составляющие становятся подконтрольными не им, а другой силе. В данном случае следует рассматривать необходимость предоставления узконаправленной медицинской помощи, например наблюдение у психиатра в комбинации с фармакологической коррекцией нарушенного состояния. Субъективные ощущения подавленной свободы воли при оказании должной помощи переходят в осознание свободы выбора, что помогает людям перестать чувствовать себя жертвами обстоятельств и взять на себя ответственность за свою жизнь [20][21].

Свободная воля – основа полноценной человеческой жизни. Решая проблемы пациента в раскрытии этой неотъемлемой части человека, логотерапия совместно с экзистенциальным анализом является одним из перспективных направлений в реабилитации пациентов с психологическими заболеваниями.

СВЯЗЬ ЛОГОТЕРАПИИ И НЕЙРОНАУКИ / THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGOTHERAPY AND NEUROSCIENCE

Все перечисленные концепции логотерапии и ее практическое применение не содержат очевидных противоречий с ранее использовавшимися методами психоанализа, бихевиоральной терапии и остальными подходами к лечению психических заболеваний. Оценка духовной составляющей при анализе психического состояния человека скорее дополняет их. В данном контексте интересно обратиться к экспериментальным исследованиям в области нейронаук, авторы которых пытаются погрузиться в тонкие материи человеческой психики.

Согласно выводам A. Batthyany (2009 г.) [22] нейронаука придерживается скорее редукционистских взглядов на человеческую психику. Хотя этот взгляд достаточно распространен, на текущий момент нет убедительных объективных доказательств или опровержений следующих положений [23]:

– наличие ментальной казуальности и свободы воли;

– духовное влияние на физиологическую активность головного мозга;

– способность человека делать безусловно сознательный и свободный выбор.

Результаты исследований в области нейронаук и их выводы всегда зависят от антропологических взглядов исследователей. Изучение физиологии мозга помогло провести разграничение между областями, связанными с эмоциями (а именно лимбической системой), и областями, связанными с рассуждением и принятием решений (префронтальной корой). Последние работы показывают, что взаимодействие этих двух областей делает возможным участие эмоций наряду с рассуждением в процессе принятия решений [24][25]. Кроме того, высказано предположение, что мозг имеет две системы мышления [26]:

– медленная и рефлексивная (с коррелятами в префронтальной коре);

– быстрая и импульсивная (с соответствующими областями в лимбической системе).

Судя по всему, исследования подтверждают идею о том, что изменения, происходящие в мозге в настоящем, могут стать основой для будущего поведения [27]. Известно также, что мозг обладает способностью запоминать абстрактные понятия, которую называют концептуальной памятью, и она локализована в кортико-лимбико-диэнцефальной системе памяти [28]. Некоторые из этих абстрактных понятий в памяти представляют духовную реальность в виде ценностей, символов, метафор, нарративов, историй и идиом [29].

Интерпретация результатов нейронауки всегда зависит от используемой теоретической модели, а полученные данные можно свести к физиологии мозга или рассматривать их как проявление духовной реальности, закодированной в мозге. В этом контексте возникает предположение, что сама эта неопределенность является частью человеческого опыта тайны.

ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ / TECHNIQUES AND TOOLS

Сократический диалог / Socratic dialogue

Метод сократического диалога в своем историческом развитии берет начало от древнегреческого философа Сократа. Целью такой беседы было не состязание одного собеседника с другим, а поиск и обнаружение истины. В качестве темы Сократ зачастую выбирал мужество, благочестие, мудрость, справедливость и сдержанность, а ведя беседу, держал себя на равных со своими учениками. Диалог условно делился на две части. В первой части философ использовал метод иронии, задавая вопросы из положения притворного неведения. Так собеседнику постепенно демонстрировалась ложная основа его очевидного знания, которое было принято на основе мнения внешнего авторитета и не выдержало критической оценки. После вскрытия ложного основания Сократ приступал ко второй части, именуемой «майевтика». Здесь он помогал собеседнику прийти к необходимому знанию, что можно описать как процесс поиска и обнаружения истины, которая уже есть у человека, но ранее была скрыта [30–32].

Подход Сократа к поиску истины нашел отражение в поиске смысла жизни, на котором сфокусирована логотерапия. Пациентов, подобно ученикам Сократа, подводят к самостоятельному решению стоящих перед ними проблем путем исследования их мыслей, чувств, убеждений и ценностей. Весь этот комплекс помогает найти свой уникальный смысл жизни [32]. В данной методике пациент не получает готовых ответов. Врач помогает ему подключить стремление к поиску смыслов, делая его активным участником реабилитационного процесса, что положительно сказывается на скорости достижения желаемой цели и общем качестве предоставляемой помощи [33][34].

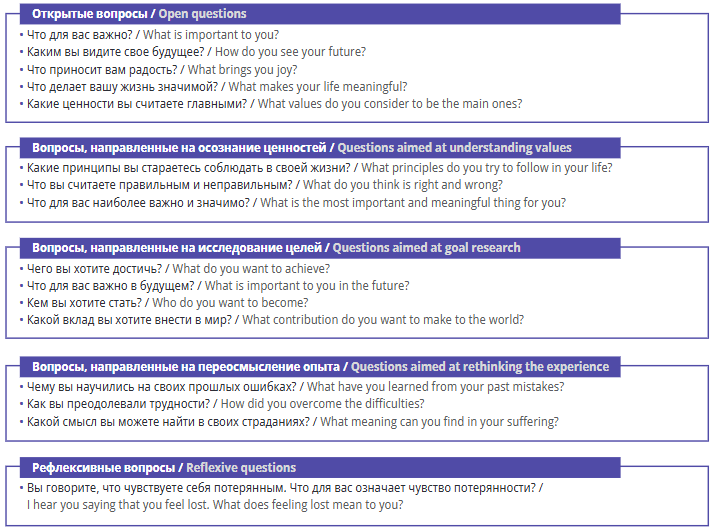

В ходе проведения сократической беседы врач постепенно помогает пациенту прийти к осознанию собственного смысла жизни, и для этого он может обратиться к специальным вопросам, которые побуждают больного переосмыслить свое текущее состояние. В рамках данной статьи рассмотрены отдельные группы вопросов, которыми можно оперировать в процессе беседы (рис. 1).

Рисунок 1. Примеры вопросов, используемых в сократическом диалоге

Figure 1. Examples of questions used in socratic dialogue

Открытые вопросы

Логотерапевту следует использовать такие вопросы, на которые невозможно дать односложный ответ, например «да» или «нет». Это не просто позволяет раскрыть пациента, но и дает ему повод задуматься над собой.

Вопросы, направленные на осознание ценностей

После раскрытия пациента необходимо выявить наличие у него социальных якорей – понять, остались ли они и как их укрепить. Для этого важно узнать его главные ценности и определить, каких убеждений он придерживается. Затем врач инициирует у пациента потребность к осознанию собственных ценностей во время беседы.

Вопросы, направленные на исследование целей

Проведя частичное изучение внутреннего мира пациента, следует выяснить, какие цели заложены в его жизни. Здесь важно не только зафиксировать наличие цели и дать ее анализ, но и понять, насколько больной стремится ее достичь. Затем пациенту необходимо помочь определить его цели и стремления при наличии проблем с их выявлением во время беседы.

Вопросы, направленные на переосмысление опыта

Пациентов, проблемы которых соотносятся с трагической триадой, необходимо провести через их прошлые переживания, позволив им их переосмыслить. Следует отметить, что врач при проведении логотерапии не пытается прятать или решать проблему. Задача состоит в выработке нового смысла на основе невзгод, перенесенных пациентом в прошлом.

Рефлексивные вопросы

В процессе сеанса логотерапевт может задавать вопросы, которые отражают слова или переживания пациента. Фокусировка внимания на моментах, мешающих обрести утраченный смысл жизни, позволит ярче осознать наличие нерешенных задач, мешающих достичь внутренней гармонии, и переосмыслить отношение к ним.

Дерефлексия / Dereflection

Согласно Франклу дерефлексия необходима для нейтрализации болезненной склонности к самонаблюдению. Техника направлена на отвлечение внимания пациента от чрезмерной концентрации на собственных проблемах, симптомах и негативных мыслях. Гиперрефлексия по поводу личных проблем зачастую способствует усилению негативной реакции, которая, в свою очередь, еще больше подпитывает гиперрефлексию, загоняя больного в порочный круг, выбраться из которого возможно только приложив серьезные усилия [35][36].

Задача логотерапевта при работе с пациентами состоит в перенаправлении энергии и внимания с гиперрефлексии на иное значимое и ценное действие или событие во внешнем мире, которое смогло бы принести радость и чувство удовлетворения. Тем самым врач, используя метод дерефлексии, помогает пациенту выбраться из порочного круга [35].

В отличие от сократического диалога, дерефлексия в определенных случаях побуждает человека к действиям во внешнем мире для достижения желаемого эффекта логотерапии. Далее будут рассмотрены практические примеры, относящиеся к данному методу.

Переключение внимания

Одним из инструментов является переключение внимания пациента с порочного круга гиперрефлексии на другие виды деятельности, которые приносят ему удовольствие и радость, – например, на хобби, творчество, спорт, общение с друзьями, прогулки на природе и т.д.

Волонтерство и помощь другим

Логотерапевт может предложить пациенту заняться волонтерской работой или помочь другим людям, которые находятся в трудной ситуации. Данный подход помогает почувствовать себя нужным и значимым в мире, а также переключить внимание с собственных проблем на нужды окружающих.

Ориентация на задачи

Логотерапевт помогает пациенту сосредоточиться на конкретных задачах и целях, а не на своих симптомах или проблемах. Это позволяет больному почувствовать себя более активным, контролирующим ситуацию и выйти из состояния гиперрефлексии.

Осознание ценности момента

Не менее важным инструментом в дерефлексии является переключение внимания пациента с угнетающих психическое состояние проблем на ценность настоящего момента. Нередко в этом помогает акцентирование внимания на жизненных мелочах, приносящих радость.

Парадоксальная интенция / Paradoxical intention

Техника парадоксальной интенции была разработана Франклом и является неотъемлемым элементом логотерапии и экзистенциального анализа. Она заключается в том, что пациент намеренно усиливает симптом, вызывающий у него страх или тревогу. Это, казалось бы, противоречивое действие направлено на то, чтобы уменьшить страх перед беспокоящим симптомом и восстановить контроль над собой. Цель парадоксальной интенции состоит в снижении тревоги и страха, связанных с беспокоящим симптомом, а также в помощи пациенту пережить его менее болезненно. Кроме того, это помогает больному осознать, что он не является пассивной жертвой своего симптома, а может активно влиять на него [37].

Существует два разных подхода к реализации парадоксальной интенции. В первом случае пациент намеренно реализует беспокоящий симптом, которого он опасается. Так проблема перестает быть внешней непреодолимой силой, влияющей на него, что в итоге приводит к снижению болезненного эффекта. Во втором случае симптом реализуется сам по себе, что отвлекает внимание от причины его возникновения. Впоследствии происходит угасание возникающего симптома. Применение парадоксальной интенции в медицинской реабилитации пациентов позволяет снизить значимость или полностью убрать беспокоящие симптомы [38].

Используя подход намеренного усиления симптомов, логотерапевт предлагает пациенту сознательно усилить свой страх или симптом. Если больной боится покраснеть на публике, ему рекомендуют намеренно постараться покраснеть. Если он боится бессонницы, врач предлагает пациенту стремиться как можно больше избегать сна. В обоих случаях страхи перестают оказывать болезненное воздействие, т.к. они теперь не непредвиденные, а запланированные – а значит, контролируемые. В результате беспокоящий страх или симптом теряет свою значимость.

Юмор и ирония могут стать эффективным инструментом логотерапевта в процессе проведения реабилитации. В этом подходе врач помогает пациенту дистанцироваться от беспокоящего симптома путем переоценки его значимости, опираясь на новую точку зрения.

Альтернативным способом переоценки значимости беспокоящего симптома может стать переосмысление его природы. Так, предлагается рассматривать симптомы и страхи не как угрозу или что-то мешающее жить, а как возможность познать себя. В таком случае страхи пациента становятся инструментами для обретения нового смысла жизни.

Изменение отношения / Attitude change

Техника направлена на оказание пациенту помощи в изменении своего отношения к страданиям, трудностям и потерям, которых невозможно избежать. Логотерапия не отрицает боль и страдания, но она учит тому, что человек может свободно выбирать свое отношение к ним. Цель изменения отношения заключается в том, чтобы пациент увидел в страданиях не только боль, но и возможность для роста, самопознания и поиска смысла. Это также помогает ему принять неизбежное и найти силы для дальнейшей жизни [39, 40].

Такая техника позволяет врачу использовать следующие инструменты реабилитации:

– переосмысление опыта (помогает переосмыслить прошлые переживания и вынести из них новые жизненные уроки и смыслы);

– поиск ценности в страданиях (предлагает пациенту увидеть ценность в страданиях, т.к. они помогают ему расти и развиваться);

– развитие сострадания (для борьбы с изолированием пациента от мира врач развивает чувство сострадания к другим людям);

– принятие (помогает пациенту понять, что некоторых потерь и трудностей в жизни невозможно избежать, а внешний мир бывает несправедлив);

– ориентация в будущее (предлагает пациенту сосредоточиться на будущем и найти новые цели, которые будут придавать ему смысл и мотивировать его).

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ / APPLICATION OF LOGOTHERAPY IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION

Логотерапия, как мы уже убедились, является гибким и адаптивным подходом, который может быть применен в самых разных ситуациях психологической реабилитации. Акцент на поиске смысла делает ее особенно ценной в ситуациях, когда люди сталкиваются с утратой, трудностями, лишаются идентичности или чувствуют себя потерянными.

Всех пациентов, которым необходима психологическая поддержка и назначена логотерапия, можно условно распределить на три большие группы, и в зависимости от группы стратегия помощи будет несколько отличаться. У больных, находящихся в состоянии психоза, в особенности с подтвержденным диагнозом шизофрении, эффективное оказание психологической помощи будет сочетаться с применением фармакологической коррекции. Страдания пациентов второй группы связаны с трагической триадой: переживание боли, вины и страха смерти. Подход психологической помощи заключается не в устранении основного фактора, причиняющего страдания, а в создании условий, при которых человек в настигшей его трагедии найдет особое значение и продолжит свой жизненный путь. Пациенты третьей группы испытывают ощущение проходящей мимо жизни и поэтому зачастую находятся в мрачном эмоциональном состоянии. При работе с ними следует учитывать их склонность к преимущественному восприятию негативной информации [41].

Далее будут рассмотрены частные случаи и возможные подходы к реабилитации пациентов, которым необходима психологическая поддержка.

Психологическая поддержка при реабилитации пациентов после травматических событий / Psychological support in rehabilitation of patients after traumatic events

Травматические события, будь то насилие, катастрофы или серьезные аварии, могут оставить глубокие раны на психике человека, приводя к посттравматическому стрессовому расстройству, депрессии, тревоге и ощущению бессмысленности существования. В таких случаях логотерапия предлагает путь к восстановлению через переосмысление болезненного опыта. Логотерапевт помогает пациенту увидеть в травме не конец жизни, а возможность для роста и самопознания.

Сократический диалог используется для исследования внутреннего мира пациента и анализа важнейших точек в оказании психологической помощи. Техника дерефлексии необходима для снятия гиперрефлексии и снижения болезненности мыслей о пережитом событии. Техника изменения отношения позволяет по-другому посмотреть на пережитую травму, ее последствия и вынести урок из всей ситуации. Логотерапия также помогает больному развить сострадание к другим людям, пережившим подобные травмы, что дает возможность выйти за рамки собственного страдания и найти смысл в помощи другим [42–44].

Используя все перечисленные техники, логотерапевт стремится выработать у пациента новое отношение к перенесенному сильному стрессу. Важнейшей задачей является перестройка негативных переживаний от прошлых событий в мощный импульс к саморазвитию и познанию себя.

Реабилитация пациентов, страдающих зависимостями / Rehabilitation of patients suffering from addiction

Зависимость от алкоголя, наркотиков или других веществ может лишить человека контроля над своей жизнью, заполнив ее пустоту иллюзорным смыслом. Процесс реабилитации от зависимости часто сопряжен с чувством вины, стыда, неуверенности и ощущением бессмысленности.

Логотерапия способствует осознанию экзистенциального вакуума, который привел к развитию зависимости. Значимый акцент в оказании психологической помощи делается на поиск новых ценностей и целей. Используя технику сократического диалога, врач помогает пациенту погрузится в свой внутренний мир, исследовать свои стремления и найти новые смыслы взамен утраченных. Дерефлексию применяют для переключения внимания с тяги к предмету зависимости на другие значимые виды деятельности, имеющие позитивный подтекст и позволяющие найти новые ориентиры. Применение парадоксальной интенции позволяет справиться с тягой и страхами, которые связаны с зависимостью. Таким образом, логотерапия индуцирует и поддерживает в пациенте развитие ответственности и стремление к осмысленной жизни, свободной от зависимостей [45][46].

Реабилитация после потери работы / Rehabilitation after job loss

Потеря работы, особенно после многолетней карьеры, и происходящая после этого радикальная перестройка всей жизни человека, заключающаяся в снижении финансовой стабильности и высвобождении колоссального количества времени, может вызвать у пациента чувство бесполезности, невостребованности и потери идентичности.

Отсутствие своевременной социальной поддержки зачастую приводит к существенным проблемам с психическим здоровьем, которые могут проявиться в виде депрессии или тревожности. В таком случае целесообразно пройти курс логотерапии. В ходе сеансов лечения врач предлагает способ переосмыслить свое место в жизни и найти новые источники смысла и ценности. С помощью техники сократического диалога логотерапевт помогает пациенту исследовать свои ценности, навыки и интересы, не связанные с работой. Дерефлексия необходима для выхода из порочного круга, вызванного гиперрефлексией по поводу потери работы, на другие значимые виды деятельности, такие как хобби, волонтерство или обучение новым навыкам [47].

Логотерапия помогает пациенту понять, что его ценность как человека не зависит от профессиональной деятельности и он может найти новые возможности для самореализации и внесения вклада в общество.

Реабилитация пациентов после тяжелых заболеваний / Rehabilitation of patients after serious illnesses

Изменение стабильного течения жизни зачастую вызывает негативную реакцию. Однако определенные состояния не просто являются причиной временного дискомфорта, но могут и полностью трансформировать жизнь. В данном случае речь идет о грозных и неизлечимых заболеваниях, современная терапия которых направлена только на минимизацию выраженности симптомов, продление срока ремиссии и увеличение продолжительности жизни. К таким заболеваниям относят сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническую болезнь и множество других нозологий [48–50].

Выявление тяжелого заболевания может быть воспринято пациентом как приговор на всю оставшуюся жизнь. В этот момент он испытывает страх смерти, психосоматические боли, боязнь инвалидности, а также чувство отчаяния и бессмысленности существования. Логотерапия в этом контексте помогает больному переосмыслить страдания и воспринимать их как возможность для роста и самопознания [48–50].

Применяя технику сократического диалога, врач направляет пациента к исследованию своих ценностей и переоценке отношения к смерти. Борьба с гиперрефлексией осуществляется с использованием метода дерефлексии путем смещения внимания на активности, которые приведут больного к жажде жизни или принятию неизбежного. Изменение его отношения к болезни и ее последствиям является ключевым моментом назначенной терапии.

Логотерапия помогает пациенту развить трагический оптимизм – способность находить радость и смысл в жизни, несмотря на трудности. Она также подчеркивает важность самотрансценденции, т.е. поиска смысла в служении другим, которые переживают похожие страдания.

Реабилитация после потери близких / Rehabilitation after the loss of loved ones

Потеря близкого человека – одна из самых тяжелых и болезненных утрат, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Социальная поддержка от друзей и членов семьи при таких потрясениях важна как никогда. Однако изначальная закрытость и неприятие внешней помощи могут стать причиной переживания этого горя внутри себя и постоянного фокусирования внимания на нем. Как следствие, у пациента возникают психологические нарушения, требующие медицинского вмешательства [51].

В таком случае логотерапия помогает человеку принять потерю и осознать, что горе – естественный процесс и часть осознания потери. Врач предлагает переосмыслить воспоминания о близком человеке, попробовать найти смысл в наследии, которое он оставил, и возможность продолжения его дела. Сократический диалог используется для понимания картины внутренних ценностей и воспоминаний. Дерефлексия необходима для выхода из круга мыслей об ушедшем из жизни человеке и фокусировки внимания в новом позитивном направлении. Перед врачом стоит задача помочь пациенту изменить свой взгляд на утрату и найти в ней новые смыслы [51][52].

Логотерапия помогает построить новые отношения с другими людьми, которые могут стать источником поддержки и утешения, и развить самотрансценденцию, находя смысл в памяти о близком и продолжении его дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Разработанный Виктором Франклом метод логотерапии представляет собой мощный и эффективный инструмент в руках врача при оказании психологической поддержки в процессе реабилитации пациентов. Основанный на убеждении, что стремление к смыслу является ключевым фактором психического здоровья, этот метод помогает человеку восстановить внутреннюю гармонию, развить ответственность, осознать и переоценить свои текущие внутренние ценности, а также справиться со страданиями. Логотерапия не только предлагает техники преодоления психологических проблем, но и вдохновляет пациентов на поиск новых горизонтов и смыслов жизни вне зависимости от болезней и внешних невзгод.

Логотерапия имеет огромное значение в современном мире, где люди часто сталкиваются с психологическими вызовами, чувством пустоты, бессмысленности из-за социальных и экономических преобразований. Возможности дальнейшего исследования и развития метода видятся в адаптации к различным культурным контекстам, а также в интеграции его принципов в другие психотерапевтические подходы. Предлагая путь к личностному росту и обретению смысла, логотерапия остается важным и перспективным направлением в современной психологии.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Психические расстройства. 2022. URL: https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/mental-disorders (дата обращения 12.07.2024).

2. LaCasse M. Rewriting the narrative with logotherapy: review of Man’s Search for Meaning. AJP Resid J. 2017; 12 (7): 12. https://doi.org/10.1176/appi.ajp-rj.2017.120707.

3. Лэнгле С. Терапевтические возможности методов логотерапии и экзистенциального анализа. Национальный психологический журнал. 2018; 11 (2): 22–31. https://doi.org/10.11621/npj.2018.0203.

4. Bachrach H.M., Galatzer-Levy R., Skolnikoff A., Waldron S. On the efficacy of psychoanalysis. J Am Psychoanal Assoc. 1991; 39 (4): 871–916. https://doi.org/10.1177/000306519103900402.

5. Wenzel A. Basic strategies of cognitive behavioral therapy. Psychiatr Clin North Am. 2017; 40 (4): 597–609. https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.07.001.

6. Frankl V.E., Crumbaugh J.C. Psychotherapy and existentialism: selected papers on logotherapy. Simon & Schuster; 1967: 242 pp.

7. García-Alandete J. The place of religiosity and spirituality in Frankl’s logotherapy: distinguishing salvific and hygienic objectives. J Relig Health. 2024; 63 (1): 6–30. https://doi.org/0.1007/s10943-023-01760-4.

8. Devoe D. Viktor Frankl’s logotherapy: the search for purpose and meaning. Inq J. 2012; 4 (07): 1–3.

9. Frankl V.E. Man’s search for meaning. Beacon Press; 2006: 188 pp.

10. Уколова Е.М. Категория личности в экзистенциальном анализе и логотерапии В. Франкла. Вестник университета. 2015; 11: 344–9.

11. Längle A. The history of logotherapy and existential analysis. In: van Deurzen E., Craig E., Längle A., et al. (Eds) The Wiley world handbook of existential therapy. Wiley; 2019: 309–23. https://doi.org/10.1002/9781119167198.ch19.

12. Аллахманов Э.М. Человек в поисках смысла: концепция логотерапии В. Франкла. Инновационная наука. 2016; 5: 47–8.

13. Тагильцева Е.А. Теоретические воззрения В. Франкла как вклад в развитие истории психологии. Тенденции развития науки и образования. 2022; 83-3: 122–5. https://doi.org/10.18411/trnio-03-2022-121.

14. Wong P.TP. Viktor Frankl’s meaning-seeking model and positive psychology. In: Batthyany A., Russo-Netzer P. (Eds) Meaning in positive and existential psychology. Springer; 2014: 149–84. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0308-5_10.

15. Лэнгле А.A. Концепция смысла В. Франкла – вклад в психотерапию. Экзистенциальный анализ. 2010; 2: 41–79.

16. Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Избранные работы по логотерапии. М.: ИОИ; 2015: 192 с.

17. Франкл В.Э. Основы логотерапии: психотерапия и религия. Санкт-Петербург: Речь; 2000: 285 c.

18. Everingham C. “Self-actualisation” and the ageing process from an inter-generational lifecourse perspective. Ageing Soc. 2003; 23 (2): 243–53. https://doi.org/10.1017/S0144686X02001058.

19. Vos J. Working with meaning in life in mental health care: a systematic literature review of the practices and effectiveness of meaning-centred therapies. In: Russo-Netzer P., Schulenberg S.E., Batthyany A. (Eds) Clinical perspectives on meaning: positive and existential psychotherapy. Springer; 2016: 59–87. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41397-6_4.

20. Adhiya-Shah K. Book review: The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. Front Psychol. 2017; 8: 2106. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02106.

21. Миллер Л.В. Логотерапия в системе оказания медико-психологической помощи подросткам с аутоагрессивным поведением. Социальная и клиническая психиатрия. 2022; 32 (2): 65–78.

22. Batthyany A. Mental causation and free will after libet and soon: reclaiming conscious agency. In: Batthyány A., Elitzur A.C. (Eds) Irreducibly conscious. Selected papers on consciousness. Winter; 2009: 335 pp.

23. Веревская П.А. Ментальная каузальность и проблема происхождения сознания. В кн.: Емельянов Н.В. (ред.) Научные исследования и инновации: сборник статей IX Международной научно-практической конференции. Саратов; 2021: 72–5.

24. Damasio A.R. The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness. Mariner Books; 2000: 400 pp.

25. Fuster J.M. The neuroscience of freedom and creativity: our predictive brain. Cambridge University Press; 2013: 300 рр.

26. Kahneman D. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux; 2013: 512 pp.

27. Tse P.U. The neural basis of free will: criterial causation. MIT Press; 2015: 472 pp.

28. Cloninger C.R., Svrakic D.M., Przybeck T.R. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry. 1993; 50 (12): 975–90. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820240059008.

29. Jung C.G. Man and his symbols. Dell; 1968: 415 pp.

30. Иванова О.Э., Гнатышина Е.А. Сократический диалог как метод управления проблемами. Философская мысль. 2018; 4: 59–65.

31. Безгодов Д.Н. Ирония в сократическом методе: механизм и относительная ценность. Общество: философия, история, культура. 2015; 6: 57–61.

32. Schulenberg S.E., Hutzell R.R., Nassif C., Rogina J.M. Logotherapy for clinical practice. Psychotherapy. 2008; 45 (4): 447–63. https://doi.org/10.1037/a0014331.

33. Sagen J.S., Kjeken I., Habberstad A., et al. Patient involvement in the rehabilitation process is associated with improvement in function and goal attainment: results from an explorative longitudinal study. J Clin Med. 2024; 13 (2): 320. https://doi.org/10.3390/jcm13020320.

34. Teo J.L., Zheng Z., Bird S.R. Identifying the factors affecting ‘patient engagement’ in exercise rehabilitation. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2022; 14 (1): 18. https://doi.org/10.1186/s13102-022-00407-3.

35. Rachmi H.I., Wibowo M.E., Purwanto E. The effectiveness of logotherapy counseling with a dereflection technique to improve broken home students psychological well-being. Jurnal Bimbingan Konseling. 2022; 11 (4): 226–31. https://doi.org/10.15294/jubk.v11i4.17655.

36. Maurits R.H., Hatta M.I., Suhana S. The application of logotherapy to improve the meaning of life in emerging adults with self-injury. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. 2023; 11 (2): 91–104. https://doi.org/10.22219/jipt.v11i2.22875.

37. Frankl V.E. Paradoxical intention. Am J Psychother. 1960; 14 (3): 520–35. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1960.14.3.520.

38. Weeks G. Promoting change through paradoxical therapy. Brunner/Mazel; 1991: 336 pp.

39. Golshan A., Zargham Hajebi M., Sobhi Gharamaleki N. The effect of Logotherapy group training on changes of depression, self-esteem and intimacy attitudes in physically disabled women. Iranian J Health Psychol. 2019; 2 (2): 101–12. https://doi.org/10.30473/ijohp.2020.52640.1077.

40. Albarracin D., Shavitt S. Attitudes and attitude change. Annu Rev Psychol. 2018; 69: 299–327. https://doi.org/10.1146/annurevpsych-122216-011911.

41. Штукарева С.В. Содержательная характеристика логотерапии как средство актуализации личностных смыслов. Акмеология. 2014; 2: 209–14.

42. Southwick S.M., Gilmartin R., McDonough P., Morrissey P. Logotherapy as an adjunctive treatment for chronic combat-related PTSD: a meaning-based intervention. Am J Psychother. 2006; 60 (2): 161–74. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2006.60.2.161.

43. Southwick S.M., Lowthert B.T., Graber A.V. Relevance and application of logotherapy to enhance resilience to stress and trauma. In: Batthyány A. (Ed.) Logotherapy and existential analysis. Springer; 2016: 131–49. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29424-7_13.

44. Штукарева С.В. Логотерапевтический взгляд на травматический опыт человека. В кн.: Вайзер Г.А., Попова Т.А., Кисельникова Н.В. (ред.) Психологические проблемы смысла жизни и акме: материалы XXV Международного симпозиума. М.: Психологический институт РАО; 2020: 225–7.

45. Liu X., Jiang J., Zhang Y. Effects of logotherapy-based mindfulness intervention on internet addiction among adolescents during the COVID-19 pandemic. Iran J Public Health. 2021; 50 (4): 789–97. https://doi.org/10.18502/ijph.v50i4.6005.

46. Khaledian M., Yarahmadi M., Mahmoudfakhe H. Effect of group logotherapy in reducing depression and increasing hope in drug addicts. J Res Health. 2016; 6 (1): 167–74.

47. Rife J.C. Life meaning and the older unemployed worker. Int Forum Logother. 1990; 13 (2): 119–24.

48. Sun F.K., Hung C.M., Yao Y., et al. The effects of logotherapy on distress, depression, and demoralization in breast cancer and gynecological cancer patients: a preliminary study. Cancer Nurs. 2021; 44 (1): 53–61. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000740.

49. Bahar A., Shahriary M., Fazlali M. Effectiveness of logotherapy on death anxiety, hope, depression, and proper use of glucose control drugs in diabetic patients with depression. Int J Prev Med. 2021; 12: 6. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_553_18.

50. Kang K.A., Im J.I., Kim H.S., et al. The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and suffering, well-being of adolescents with terminal cancer. Child Health Nurs Res. 2009; 15 (2): 136–44.

51. Ivers N.N., Johnson D.A., Casares D.R., et al. Understanding prolonged grief from an existential counseling perspective. J Counsel Devel. 2024; 102 (3): 251–381. https://doi.org/10.1002/jcad.12518.

52. Pelacho-Rios L., Bernabe-Valero G. The loss of a child, bereavement and the search for meaning: a systematic review of the most recent parental interventions. Curr Psychol. 2022; Sep 8. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03703-w.

Об авторах

Ю. В. СеверинаРоссия

Северина Юлия Владимировна

5-й Донской пр-д, д. 21А, Москва 119334

В. Е. Епишин

Россия

Епишин Виталий Евгеньевич

л. Трубецкая, д. 8/2, Москва 119048

Рецензия

Для цитирования:

Северина Ю.В., Епишин В.Е. Логотерапия и ее возможности в процессе психологической реабилитации. Реабилитология. 2024;2(4):385-394. https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2024.34

For citation:

Severina Yu.V., Epishin V.E. Logotherapy and its potential for psychological rehabilitation. Journal of Medical Rehabilitation. 2024;2(4):385-394. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2024.34