ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Онкогинекологические заболевания у женщин являются распространенным видом онкологии. Среди них нередко выделяют рак эндометрия (РЭ) как одну из наиболее часто встречаемых патологий в данной группе. Анализ публикаций показал недостаточную эффективность проводимых реабилитационных мероприятий у пациенток с РЭ и рецидивирующей атипичной гиперплазией эндометрия (рАГЭ).

Цель: сравнить состояние пациенток с рАГЭ или РЭ после гистерэктомии с двусторонней сальпингоофорэктомией в зависимости от тактики ведения восстановительного периода.

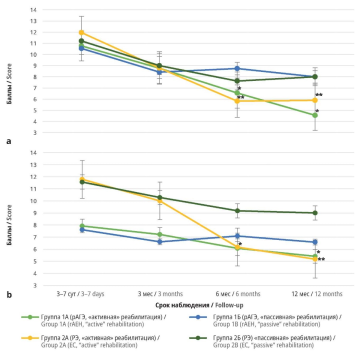

Материал и методы. В исследование включены 119 пациенток с диагнозом рАГЭ (n=58) и РЭ стадии IA (n=61) после гистерэктомии с двусторонней сальпингоофорэктомией. Группа женщин с рАГЭ была разделена на две подгруппы: 1A («активная» реабилитация, n=27) и 1Б («пассивная» реабилитация, n=31). Из когорты больных с РЭ также сформировано две подгруппы: 2A («активная» реабилитация, n=29) и 2Б («пассивная» реабилитация, n=32). «Активная» реабилитация включала комплексную персонифицированную программу, «пассивная» – стандартные протоколы оказания реабилитации. Помимо стандартного клинического обследования дополнительно оценивали качество жизни (КЖ) пациенток, физическое состояние, изучали уровень цитокинов и других биохимических показателей крови.

Результаты. Анализ общей картины показал высокую частоту встречаемости рАГЭ или РЭ у женщин в возрасте 40– 49 лет. Нередко у больных наблюдались коморбидные патологии, низкий уровень КЖ и ряд существенных изменений в лабораторных показателях. Вне зависимости от подхода к реабилитации в течение 12 мес у пациенток улучшалось состояние здоровья. Использование «активной» реабилитации позволило существенно повысить параметры психологического благополучия, сексуальной функции, общего КЖ и других объективных показателей здоровья у пациенток с рАГЭ или РЭ по сравнению с женщинами, проходившими стандартный курс реабилитации.

Заключение. Представлена общая картина пациенток с рАГЭ или РЭ, выявлены основные факторы, снижающие КЖ при данных заболеваниях. Разработана система интегральной оценки КЖ больных рАГЭ и РЭ стадии IA, включающая субъективные и объективные показатели, полученные по данным общеклинического обследования, лабораторных исследований и анализа результатов опросников, которую следует применять для адекватного контроля состояния женщин после операции и эффективности реабилитации. Показано преимущество комплексной реабилитации над стандартными протоколами с точки зрения эффективности и скорости восстановления пациенток.

Актуальность. В XXI веке наблюдается отчетливая тенденция к росту доли женщин с климактерическим синдромом (КС) и хирургической менопаузой. Обычно медицинское сопровождение таких пациенток включает прохождение менопаузальной гормональной терапии (МГТ), нередко приводящей к изменению метаболизма магния и пиридоксина и развитию их дефицита в организме, что влечет за собой появление нежелательных реакций. Необходимо совершенствование программ реабилитации, призванных улучшить качество жизни (КЖ) данной категории гинекологических больных.

Цель: оценка профиля женщин с КС и хирургической менопаузой, получающих и не получающих МГТ, для выявления значимости влияния дефицита магния (ДМ) на восстановительный процесс.

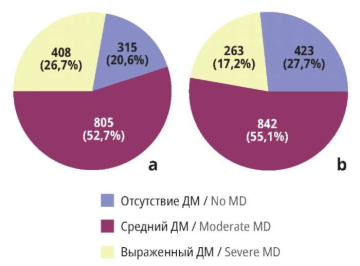

Материал и методы. В наблюдательное неинтервенционное исследование было включено в общей сложности 9168 женщин. Из них 1528 пациенток с КС и хирургической менопаузой получали МГТ (1-я группа) и 1528 пациенток с КС и хирургической менопаузой не получали МГТ (2-я группа). Для определения числа участниц с дефицитом магния (ДМ) использовали опросник для выявления ДМ (англ. Magnesium Deficiency Questionnaire, MDQ). Также выполняли биохимический анализ крови, включая определение концентрации магния в плазме. Профиль пациенток анализировали по наличию общесоматических патологий, акушерского, гинекологического анамнеза, жалобам, симптомам ДМ по визуально-аналоговой шкале. С помощью сокращенного опросника качества жизни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗКЖ-26) оценивали КЖ до начала 4-недельного курса восполнения ДМ и по окончании терапии.

Результаты. По данным, полученным при опросе по MDQ, распространенность ДМ среди пациенток 1-й группы была выше в сравнении со 2-й группой. У женщин с гипомагниемией в обеих группах фиксировали более высокую частоту заболеваний вирусными инфекциями, вегетососудистой дистонией, остеохондрозом и артериальной гипертензией, более выраженные нарушения сна, раздражительность, боль в спине, быструю утомляемость и более высокие баллы по MDQ. После завершения курса терапии комбинацией цитрата магния и пиридоксина у пациенток с ДМ сумма баллов по MDQ снизилась в совокупности с увеличением плазменной концентрации магния, а также повысилась удовлетворенность женщин своим физическим, психологическим, социальным благополучием и микросоциальной поддержкой, улучшилось самовосприятие. Продемонстрировано снижение выраженности ДМ и значительное улучшение КЖ по ВОЗКЖ-26 у пациенток с КС и хирургической менопаузой после проведения терапии.

Заключение. Профиль женщин с КС и хирургической менопаузой, независимо от наличия МГТ, нередко характеризуется ДМ и снижением КЖ. Представляется обоснованным внедрение в программу комплексной реабилитации таких пациенток мониторинга уровня магния в крови и коррекции ДМ.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Проблема существенного снижения качества жизни (КЖ) пациентов с онкологическими заболеваниями, несмотря на современные достижения медицины, остается актуальной. Сравнительно остро стоит вопрос стандартизации методов оценки КЖ у больных данного профиля. Такую оценку пациенты проходят от этапа диагностики до окончания реабилитации, и выбор точного и воспроизводимого метода имеет большое значение.

Цель: проанализировать существующие основанные на анкетировании методы оценки КЖ пациентов онкологического профиля.

Материал и методы. Поиск публикаций проведен в научных базах данных PubMed/MEDLINE, ScienceDirect и eLibrary. Дополнительно рассматривали источники, найденные по запросам в поисковых системах Яндекс и Google каждым исследователем индивидуально. В обзор литературы вошло 38 статей.

Результаты. Подавляющее большинство опросников, используемых для оценки КЖ у пациентов онкологического профиля, можно разделить на две большие группы: анкеты, основанные на опроснике QLQ-C30, и анкеты, основанные на опроснике FACT-G. Несмотря на схожесть анкет QLQ-C30 и FACT-G, показано некоторое смещение их фокуса. QLQ-C30 больше ориентирован на физические показатели, в то время как FACT-G скорее направлен на оценку социального и эмоционального благополучия. Помимо указанных анкет представлены опросники, зарекомендовавшие себя в выявлении и мониторинге отдельных групп симптомов и синдромов: FSFI, HADS и САН.

Заключение. Полученные результаты указали на достаточно широкий выбор опросников для общей оценки КЖ и отдельных его элементов. Среди анкет представлены как зарекомендовавшие себя инструменты скрининга и мониторинга состояния больных, так и требующие валидации и расширения доказательной базы. Ввиду высокой эффективности опросников как инструментов скрининга и мониторинга КЖ пациентов с онкологическими заболеваниями необходимо провести дальнейшие работы с целью широкого представления методов анкетирования в клинических рекомендациях.

Актуальность. Известно, что тяжелое течение новой коронавирусной инфекции (НКИ) нередко сопровождается существенным риском возникновения нарушений со стороны системы гемостаза. В отличие от других видов коагулопатий, вирус-ассоциированная коагулопатия при COVID-19, по всей видимости, напрямую связана с провоспалительными процессами и неадекватным ответом со стороны иммунной системы.

Цель: определить основные механизмы развития иммуноопосредованной коагулопатии у пациентов с НКИ и способы коррекции данного патологического состояния.

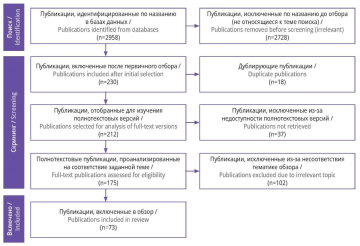

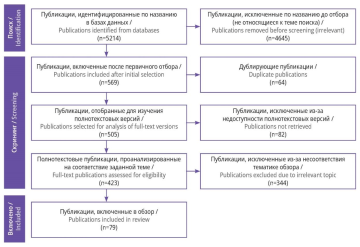

Материал и методы. Поиск исследований, посвященных изучению коагулопатии при COVID-19, лечению и реабилитации пациентов с данным осложнением проводили в международных научных базах данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar, ScienceDirect и научной электронной библиотеке eLibrary. Глубина поиска составила 20 лет. Учитывали также результаты запросов в поисковых системах Яндекс и Google. После отбора публикаций, выполненного согласно рекомендациям PRISMA, в обзор включено 73 статьи.

Результаты. «Порочный патологический круг», связанный с цитокиновым штормом, лежит в основе патогенетических механизмов иммуноопосредованного тромбоза у пациентов с COVID-19. Немалая роль в развитии коагулопатии отводится эндотелиальной дисфункции, внеклеточным ловушкам нейтрофилов (англ. neutrophil extracellular traps, NETs), тромбоцитопатии и изменению активности системы комплемента. Терапия осложнения носит в первую очередь патогенетический характер. Показана эффективность антикоагулянтов, противовоспалительных препаратов, антиагрегантов, а также препаратов, направленных на ограничение роли NETs и системы комплемента в развитии тромбозов. Рассматривается целесообразность профилактического применения антикоагулянтов у пациентов с COVID-19. Представлена информация о реабилитации больных с коагулопатией при НКИ. Продемонстрирована эффективность комбинированной противовоспалительной и антикоагулянтной терапии при COVID-19 как компонента комплексной реабилитации.

Заключение. Процессы воспаления и иммунный ответ играют существенную роль в развитии коагулопатии у пациентов с НКИ. Совокупность всех патогенетических изменений со стороны иммунной системы, воспалительного ответа и системы гемостаза обусловливает сложность проведения терапевтических мероприятий. Общая схема реабилитации больных COVID-19 должна включать три этапа, также целесообразно своевременное применение комбинированной противовоспалительной и антикоагулянтной терапии.

Актуальность. Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) характеризуется широким спектром патологических изменений, в частности урологическими расстройствами, вульвовагинальной атрофией (ВВА) и сексуальной дисфункцией. Они обычно сопровождаются существенным падением качества жизни (КЖ) женщин и зачастую требуют медицинского вмешательства. При этом применяемых мер, позволяющих эффективно решить данную проблему, недостаточно. Таким образом, актуальным представляется поиск средств реабилитации пациенток с ВВА.

Цель: определить эффективность современных средств реабилитации пациенток с ВВА.

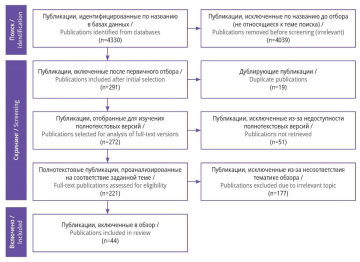

Материал и методы. Поиск публикаций в международных научных базах PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, поисковых системах и научной электронной библиотеке eLibrary позволил выявить 4330 публикаций. После процедуры отсева с учетом рекомендаций PRISMA в анализ отобрано 44 источника.

Результаты. В основе развития ВВА лежит снижение сывороточного эстрогена и эстрогенных рецепторов. Эстроген является вазоактивным гормоном, способствует кровенаполнению половых органов и участвует в поддержании нормальной микрофлоры мочеполовых путей. У женщин данный процесс может развиться как по возрастным причинам, так и вследствие проводимой терапии или радикального хирургического вмешательства. При этом зачастую происходит формирование ГУМС, одним из ключевых элементов которого является ВВА. Данные изменения сопровождаются сексуальной дисфункцией, дистрессом и падением общего КЖ женщин. Пациенткам такого профиля целесообразно проводить комплексную персонифицированную реабилитацию и мониторинг КЖ. Показана эффективность эстрогенсодержащих препаратов при местном использовании, а также вспомогательной терапии негормональными лубрикантами и увлажняющими гелями или кремами у женщин с ВВА.

Заключение. Определено, что симптомы ВВА в целом существенно влияют на КЖ пациенток вне зависимости от возраста. Отмечена необходимость разработки специализированных реабилитационных программ, проводимых специалистами различного профиля. Эффективность данных программ будет выше при своевременной диагностике, которая тоже требует существенного внимания.

Актуальность. Эпигенетика является разделом генетики, изучающим влияние внешних факторов на экспрессию генов. Многочисленные исследования показали существенную роль эпигенетических механизмов в регуляции экспрессии генов, в т.ч. у пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО). Несмотря на очевидную перспективность использования принципов и инструментов эпигенетики в диагностике, лечении и восстановлении пациентов, внедрение этой новой технологии остается на сравнительно низком уровне.

Цель: определить значимость эпигенетических механизмов в диагностике, прогнозировании исхода и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.

Материал и методы. Поиск публикаций выполняли в научных базах данных и электронных библиотеках: PubMed/ MEDLINE, ScienceDirect, Google Schoolar, eLibrary. В обзор вошло 79 статей, посвященных роли эпигенетических механизмов в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с ЗНО.

Результаты. Среди наиболее изученных эпигенетических изменений (ЭГИ) у пациентов онкологического профиля выделяют метилирование ДНК, ковалентные модификации гистонов, регуляцию микроРНК. Представлен альтернативный подход к определению эпигенетических маркеров – жидкостная биопсия. Также определены биомаркеры, позволяющие диагностировать и прогнозировать течение онкологических заболеваний, в частности рака легких, рака молочной железы. Ряд ЭГИ соотносится с проведением реабилитационных мероприятий, таких как оказание нутритивной поддержки, физическая нагрузка, поддержание циркадных ритмов и иглоукалывание.

Заключение. Проведенный анализ публикаций подтвердил существенную значимость ЭГИ в развитии ЗНО. Полученные результаты указали на достаточное количество исследований, посвященных поиску новых средств диагностики и прогнозированию исхода онкологических заболеваний с помощью биомаркеров ЭГИ. Однако отмечено сравнительно малое число исследований по механизмам ЭГИ в процессе реабилитации. Дальнейшее изучение особенностей эпигенетических механизмов изменчивости позволит существенно продвинуться в разработке таргетных препаратов и персонифицированной реабилитации пациентов с ЗНО.

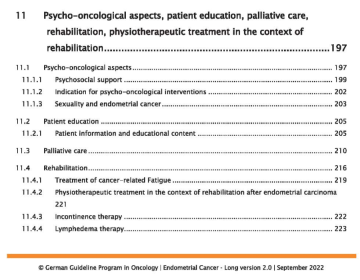

Актуальность. Современная медицина уделяет существенное внимание комплексному подходу к ведению онкологических больных, от этапа диагностики до реабилитации. Для поддержания должного качества жизни пациентов и стандартизации клинических протоколов в соответствующие клинические рекомендации (КР) добавляют разделы, посвященные реабилитации. Ввиду разных уровней медицины в Европе, России и США актуальным является анализ КР по ведению пациентов онкологического профиля на этапе реабилитации.

Цель: провести сравнительный анализ КР по ведению пациентов онкологического профиля.

Материал и методы. Поиск и отбор публикаций проведен по схеме PRISMA. В научных базах данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar, ScienceDirect, научной библиотеке eLibrary, а также в поисковых системах Яндекс, Google и Рубрикаторе КР Минздрава России обнаружено в общей сложности 725 источников. После процедуры отбора в обзор включено 30 публикаций и КР.

Результаты. Программы реабилитации представлены во многих российских, американских и европейских КР, посвященных онкологическим заболеваниям. В отечественных КР по ведению пациентов с раком паренхимы почек и раком мочевого пузыря сделан существенный акцент на пререабилитации и использовании подхода fast-track. Немало внимания уделено лечебной физической культуре и инструментальным методам. Американские и европейские руководства более детализированы, в частности представлены протоколы коррекции отдельных нежелательных явлений, значительную роль играют психологическая помощь и комплексная реабилитация. Отмечено отсутствие специализированной программы реабилитации в российских КР по ведению пациенток онкогинекологического профиля, представленные протоколы носят общий характер. Согласно зарубежным КР к реабилитации таких больных применяется мультидисциплинарный и персонифицированный подход в специализированных центрах.

Заключение. Анализ показал ряд недостатков в российских КР. В отдельных руководствах не уделяется должного внимания оказанию реабилитации. Необходимо расширять мультидисциплинарный подход к реабилитации пациентов онкологического профиля, а также доказательную базу для улучшения отечественных КР.

ISSN 2949-5881 (Online)