ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Известно, что сочетанное применение физических факторов может вызвать новые интегративные эффекты и повышать результативность лечения. В настоящей работе оценивается эффективность применения вибрационно-механического массажа (ВММ) в лечении и реабилитации ряда патологических состояний. Методики аппаратного ВММ прочно вошли в сферу эстетической медицины и косметологии и все чаще используются в реабилитационных программах. Вместе с тем на рынке медицинского оборудования растет число инновационных технологий ВММ, что требует проведения качественных клинических испытаний для оценки их эффективности.

Цель: оценить возможность применения ВММ в комплексных программах постоперационной реабилитации.

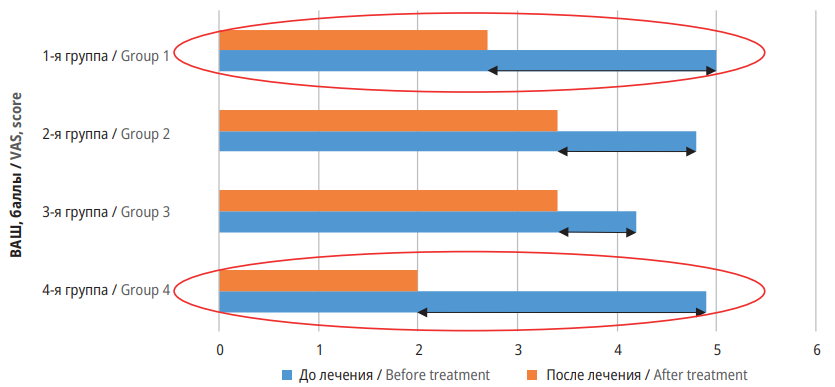

Материал и методы. Для проведения процедур ВММ было выбрано массажное устройство Beautylizer Therapy (ООО «Экономические Электрорешения», Россия). В исследовании приняли участие 140 пациентов (67 (47,86%) мужчин, 73 (52,14%) женщины), перенесших разные виды оперативных вмешательств. Больные были распределены в четыре группы по 35 человек. В 1-ю группу вошли пациенты после операций на структурах позвоночника, во 2-ю группу – после мастэктомии, в 3-ю группу – после ампутации нижних конечностей, в 4-ю группу после стабилизирующих операций на коленном суставе. С целью анализа эффективности лечения использовали: для оценки интенсивности боли – визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) во всех группах, для оценки функционального состояния и качества жизни пациентов в рамках программ реабилитации – опросник Общества исследования сколиоза (англ. Scoliosis Research Society-22, SRS-22) и индекс инвалидности Освестри (англ. Oswestry Disability Index, ODI) в 1-й группе, краткую форму оценки медицинских исходов (англ. Short Form Medical Outcomes Study, SF-36) во 2-й группе, альгофункциональный индекс Лекена (англ. Lequesne Algofunctional Index, LAI) в 3-й группе, шкалу оценки исходов травмы колена и остеоартрита (англ. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, KOOS) в 4-й группе.

Результаты. По данным динамики показателей ВАШ, во всех группах исследования отмечено достоверное снижение болевого синдрома, наиболее значимое в 1-й и 4-й группах. В 1-й группе у пациентов с коррекцией сколиотической деформации после лечения наблюдалось достоверное улучшение показателей «Боль в спине» и «Удовлетворенность лечением» по SRS-22. У больных 1-й группы после удаления межпозвонковых грыж показатель ODI до операции составлял 49,75% (тяжелое нарушение), а после курса восстановительного лечения – 36,25% (умеренное нарушение) (p < 0,05). Во 2-й группе зарегистрировано достоверное улучшение таких показателей SF-36, как «Физическое функционирование», «Ролевое физическое функционирование», «Ролевое эмоциональное функционирование». В 3-й группе под влиянием лечения произошло значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома вплоть до его исчезновения по показателям LAI (р <0,001). В 4-й группе наиболее клинически значимая разница в значениях KOOS отмечена по таким параметрам, как боль и тугоподвижность.

Заключение. Представленные данные свидетельствуют о том, что метод ВММ, воздействуя на миофасциальный компонент структур опорно-двигательного аппарата, способен купировать неспецифические болевые синдромы и может быть рекомендован к клинической практике при ряде заболеваний и состояний.

Актуальность. Дефицит магния (ДМ) является распространенной проблемой среди женщин после радикального лечения онкогинекологических заболеваний, особенно при развитии хирургической менопаузы. Недостаток магния может существенно влиять на качество жизни пациенток, вызывая различные соматические и психологические расстройства.

Цель: оценить влияние программы комплексной «активной» реабилитации на уровень магния у женщин с вульвовагинальной атрофией (ВВА) в хирургической менопаузе.

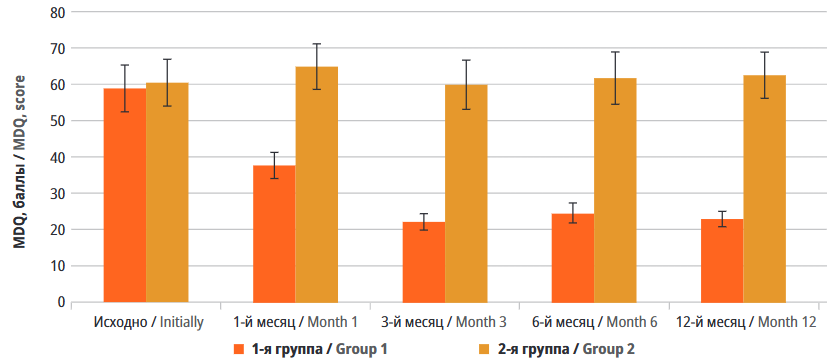

Материал и методы. В исследование включены 140 женщин с ВВА после радикального лечения рака женских половых органов. Пациентки были разделены на две группы: 1-я группа (n=70) – комплексная «активная» реабилитация; 2-я группа (n=70) – стандартная реабилитация. Проявления ДМ определялись через 1, 3, 6 и 12 мес после хирургического вмешательства с использованием опросника для выявления ДМ (англ. Magnesium Deficiency Questionnaire, MDQ) и теста для оценки ДМ (ТОДМ). Также выполнялись лабораторные тесты для измерения уровня магния в крови.

Результаты. В группе комплексной «активной» реабилитации отмечено значительное снижение проявлений ДМ уже через 1 мес (37,84±14,89 балла по MDQ против 65,10±26,30 балла в контрольной группе, p <0,01). В этой группе к 3-му месяцу симптомы ДМ были практически полностью устранены (22,34±9,17 балла по MDQ). Аналогичная динамика отмечалась и по результатам ТОДМ. Уровень магния в крови в 1-й группе увеличился с 0,70±0,01 до 0,81±0,08 ммоль/л через 1 мес и до 0,90±0,06 ммоль/л через 12 мес. У пациенток 2-й группы содержание магния в крови находилось в пределах 0,71–0,73 ммоль/л в течение всего исследования.

Заключение. Программа комплексной «активной» реабилитации показала высокую эффективность в отношении коррекции ДМ у женщин с ВВА в хирургической менопаузе, что способствует улучшению их качества жизни.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Реабилитация спортсменов с выявленными неврологическими нарушениями является одной из сложнейших задач для реабилитационной команды. Существующая система ведения пациентов на восстановительном этапе не может всецело удовлетворить запросы со стороны профессиональных спортсменов. Поэтому актуальным является обобщение накопленных знаний и определение направления развития научной мысли в решении данной проблемы.

Цель: обозначить ключевые особенности оказания реабилитационной помощи профессиональным спортсменам с неврологическими расстройствами.

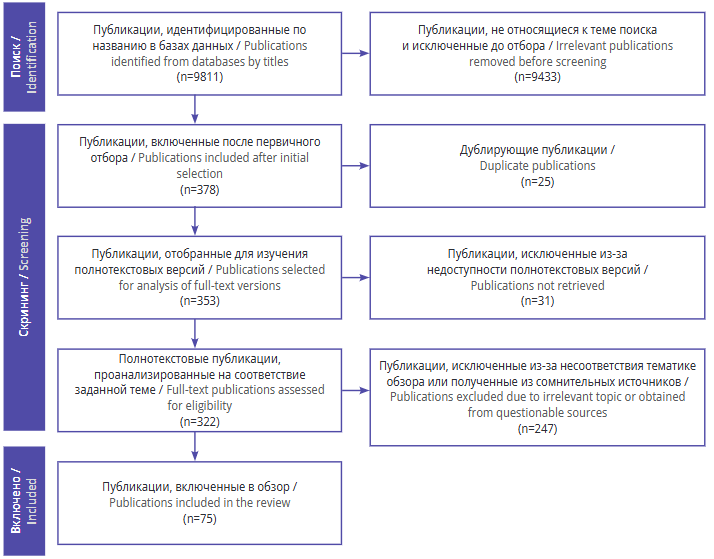

Материал и методы. Поиск публикаций проведен в научных базах данных и электронных библиотеках: PubMed/ MEDLINE, ScienceDirect, Cochrane Library, eLibrary, КиберЛенинка. В общей сложности найдено 9811 публикаций, из которых 75 полностью соответствовали критериям отбора и были включены в обзор. Поиск и отбор источников выполнен с учетом рекомендаций PRISMA.

Результаты. Реабилитация спортсменов с неврологическими нарушениями должна проходить при участии мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) с формированием и контролем исполнения индивидуальной программы. Основной акцент следует делать на предельном воздействии на организм пациента, избегая возникновения новых осложнений и травматизма. Соблюдение преемственности между отделениями и учреждениями, оказывающими реабилитационную поддержку, позволяет обеспечить непрерывность процесса восстановления утраченных функций. Коррекция неврологических нарушений требует системного подхода и использования как традиционных методов реабилитации, так и инновационных инструментов.

Заключение. Слаженность работы и высокая квалификация МДРК позволяют достичь наилучшего результата в реабилитации спортсменов с неврологическими нарушениями. Важнейшим моментом в ведении больных данного профиля является проведение ранней реабилитации, особенно среди постинсультных пациентов. Увеличение нагрузки в упражнениях должно носить плавный характер, агрессивных упражнений следует избегать.

Актуальность. Качество жизни пациентов является одним из определяющих факторов в выборе подхода к лечению заболевания и стратегии реабилитации. Однако в ряде клинических случаев единственным эффективным методом купирования жизнеугрожающего состояния остается ампутация конечности, требующая проведения обязательной медицинской реабилитации пациента.

Цель: обобщить современные подходы к оказанию реабилитационной поддержки пациентам после ампутации конечностей.

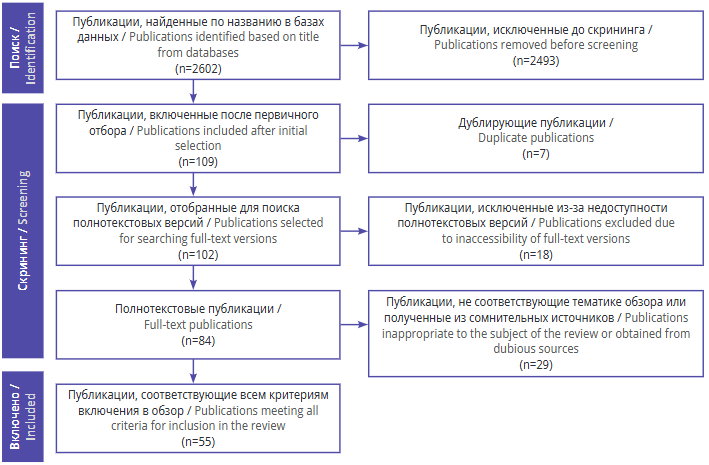

Материал и методы. Поиск и скрининг материалов для обзора осуществлены с учетом рекомендаций PRISMA. В качестве источников использованы международные научные базы данных PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, Google Schoolar, а также отечественные онлайн-библиотеки eLibrary, КиберЛенинка. Отдельные публикации, представленные в обзоре, найдены с помощью поисковых сервисов. Среди 2602 обнаруженных работ 55 всецело отвечали критерям отбора.

Результаты. В исследованиях показана значимость выбранной техники проведения ампутации конечности в вопросах возникновения осложнений и размера сбереженной ткани пациента. Решения, принятые на этапе хирургического лечения, закономерно отражаются на выборе подхода и инструментов реабилитации. Далее проводится оценка состояния больного согласно Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, определяются ключевые потребности пациента в нутритивной, медикаментозной поддержке и изделиях медицинского назначения. Существенное внимание в планировании реабилитации после ампутации конечности уделяется мероприятиям, снижающим частоту развития осложнений. Цель заключается в полном восстановлении мобильности, самостоятельности и социальной активности пациента, несмотря на наличие дефекта. Реабилитация больных данного профиля имеет ряд особенностей в зависимости от пересеченной конечности, однако общий акцент мультидисциплинарные реабилитационные команды (МДРК) делают на лечебной физической культуре, массаже, протезировании, физиотерапии, медикаментозной поддержке и психологической помощи.

Заключение. Анализ современных подходов к проведению реабилитации у пациентов, перенесших ампутацию конечности, показал важность восстановительного этапа и необходимость работы МДРК для определения оптимальной стратегии. Бионические протезы позволяют практически полностью компенсировать утрату мобильности и самостоятельности, вне зависимости от места пересечения конечности, что позволяет достичь заявленной цели медицинской реабилитации. Однако такая эффективность достигается после обучения на специализированных протезно-ортопедических предприятиях или в лечебных учреждениях, сотрудничающих с этими организациями.

Физиотерапия – область практической медицины, изучающая действие на организм человека природных или искусственных физических факторов, используемых для лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний. Высокий интерес медицинского сообщества к физическим методам терапии определяется их преимуществами перед другими лечебными средствами, среди которых выделяют существенное расширение диапазона методов воздействия, сокращение сроков лечения и потенцирование действия большинства лекарственных веществ. В последние годы значительно возросло количество инновационных методик, применение которых позволяет оказывать медицинскую помощь на более совершенном уровне. Степень распространения физиотерапевтических технологий в мировой практике напрямую зависит от соотношения их фактической доступности, научно доказанной эффективности и силы воздействия ограничивающих факторов. В представленном обзоре литературы проанализированы актуальные тенденции развития физиотерапии, их практическая значимость и результативность, а также обозначен основной круг проблем, препятствующих успешному применению реабилитационных методик.

Регулярная оценка эффективности стратегии реабилитации, а также отдельных используемых методов является неотъемлемым элементом современной персонифицированной поддержки. С целью получения более плотного потока медицинской информации о состоянии здоровья и оценки комплаентности целесообразно применение дистанционного мониторинга состояния пациентов (ДМСП) в программах реабилитации после перенесенных сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Однако следует обратить пристальное внимание не только на очевидные преимущества ДМСП, но и на проблемы и вызовы, которые могут стать препятствием для широкомасштабного внедрения данной системы.

Вопрос поиска смысла жизни – вероятно, один из самых главных, которые задает себе человек в процессе всей жизни. Во времена социальных и экономических потрясений люди нередко лишаются понимания, достигнутого ранее, а порой теряют его, пережив трагический опыт. Логотерапия является методом восстановления утраченных смыслов, переживания тяжелых событий и использования негативного эмоционального опыта для получения нового жизненного импульса. В статье проведен анализ возможностей применения логотерапии в процессе психологической реабилитации, основанный на обзоре теоретических работ и эмпирических исследований. Рассмотрены ключевые принципы, техники и подходы, применяемые в логотерапевтической практике. Приведены примеры использования логотерапии в различных контекстах, таких как психологическая поддержка пациентов в процессе реабилитации после пережитых травматических событий, зависимостей, потери работы, тяжелых заболеваний и утраты близких.

Реабилитация – сложный и многогранный процесс, требующий активного участия не только пациента, но и его близких, а также специалистов из различных областей медицины. Основой успешного восстановления является координация усилий всех участников реабилитационного процесса, основанная на последних научных данных и клиническом опыте. В статье рассматривается комплексный подход к реабилитации и подчеркивается важность продук тивного взаимодействия между пациентами, их семьями и мультидисциплинарной реабилитационной командой, включающей врачей различных специализаций, психологов, социальных работников и других специалистов. Такая модель реабилитационной помощи нацелена на достижение максимального восстановления функций и качества жизни пациентов.

ISSN 2949-5881 (Online)