ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель: определить эффективность применения комплексных программ прегравидарной подготовки, включающих хло-ридные натриевые ванны, электроимпульсную терапию и мануальную терапию, и их воздействие на эндометрий, показатели маточного кровотока по данным ультразвукового исследования и допплерометрии, а также на частоту наступления беременности у пациенток с хроническим эндометритом.

Материал и методы. В рандомизированное исследование были включены 95 пациенток с хроническим эндометритом в возрасте от 28 до 45 лет. В основной группе 32 женщины прошли комплекс процедур электроимпульсной терапии (10 процедур), хлоридных натриевых ванн (10 процедур) и мануальной терапии (5 сеансов). В группе сравнения 32 пациентки получали лечение, состоящее из электроимпульсной терапии и хлоридных натриевых ванн. У 31 женщины в группе контроля применялось восстановительное лечение, включающее электроимпульсную терапию и пресные ванны.

Результаты. Значение индекса артериальной перфузии увеличилось в основной группе в 2,6 раза (p<0,05), а в группе сравнения - в 2,36 раза (p<0,05). В контрольной группе данный показатель достоверно не изменился. Показатель систолодиастолического отношения в правой маточной артерии в контрольной группе снизился на 6,18% (p<0,001), в группе сравнения - на 9,18% (p<0,001), в основной группе - на 20,8% (p<0,001). Показатель систолодиастолического отношения в левой маточной артерии в контрольной группе уменьшился на 7,44% (p<0,001), в группе сравнения - на 9,27% (p<0,05), в основной группе - на 20,4% (p<0,001). Снижение систолодиастолического отношения после лечения в основной группе достоверно превышало аналогичные показатели в контрольной группе и группе сравнения (p<0,001).

Заключение. Хлоридные натриевые ванны и мануальная терапия в составе комплексного восстановительного лечения способствуют улучшению структуры эндометрия и увеличению объемного кровотока матки. Мануальная терапия уменьшает резистентность сосудов, что проявляется в снижении систолодиастолического отношения в маточных артериях. Электроимпульсная терапия не продемонстрировала эффективности в данном исследовании и может быть рассмотрена в составе комплексной терапии для потенциирования эффекта.

Актуальность. Значительный объем хирургической активности для лечения дискогенной радикулопатии на поясничном уровне повышает актуальность совершенствования комплексных послеоперационных реабилитационных программ, включающих инновационные физиотерапевтические методики. Один из современных и безопасных методов

физиотерапевтической реабилитации – ритмическая периферическая магнитная стимуляция (рПМС).

Цель: оценить эффективность реабилитационного лечения с включением курса рПМС у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией (ПКР) в раннем реабилитационном периоде после микродискэктомии.

Материал и методы. В проспективном рандомизированном сравнительном исследовании принял участие 71 пациент с ПКР после микродискэктомии. На 7-й день после операции больные были рандомизированы на две группы. В 1-й группе (n=35) пациенты получали курс рПМС в дополнение к традиционной реабилитационной терапии, во 2-й группе (n=36) – только традиционную терапию. Оценку болевого синдрома проводили по визуально-аналоговой шкале, тревожности – по опроснику Спилбергера–Ханина, качества жизни – по опроснику EuroQol-5D.

Результаты. На 21-й день реабилитационного лечения зарегистрировано статистически значимое (p=0,036) различие между результатами в 1-й и 2-й группах по интенсивности боли в нижней конечности. На 21-й день выявлено статисти-

чески значимое различие (р=0,042) между группами по частоте распределения тяжести личностной тревожности. В 1-й группе было достигнуто статистически значимое различие частот распределения уровня самообслуживания на 21-й день курса терапии в сравнении с данными на 7-й день (p<0,05).

Заключение. Полученные клинические эффекты в отношении регресса болевого синдрома, улучшения чувствительности и психологического состояния пациентов были более значительными в группе, которая получала курс рПМС. Результаты нашей работы показывают, что включение рПМС в реабилитационное послеоперационное лечение может стать полезным инструментом для улучшения восстановления больных.

Актуальность. При оказании реабилитационной помощи женщинам с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ), перенесшим хирургическое лечение, требуется междисциплинарный подход к подбору стратегии ведения пациенток и средств объективного контроля состояния их здоровья.

Цель: определить целесообразность использования биомаркеров воспаления у женщин, проходящих реабилитацию после хирургического лечения НГЭ, для оценки качества медицинской помощи.

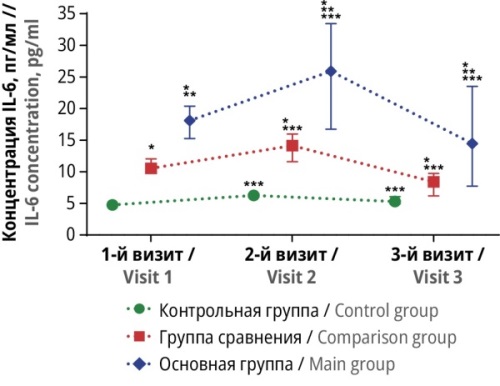

Материал и методы. В исследование были включены 40 пациенток с НГЭ (основная группа), 40 пациенток с другими гинекологическими патологиями (группа сравнения) и 40 почти здоровых женщин (контрольная группа). Все участницы с гинекологическими патологиями проходили хирургическое лечение с последующей реабилитацией. Выраженность воспалительного процесса оценивали по содержанию в сыворотке крови следующих биомаркеров воспаления: интерлейкин-6 (англ. interleukin 6, IL-6), фактор некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor alpha, TNF-a), цитруллинированный гистон Н3 (англ. citrullinated histone H3, CitH3) и отношение «нейтрофилы/лимфоциты» (англ. neutrophil to lymphocyte ratio, NLR). Динамику изменения уровней данных биомаркеров определяли до хирургического лечения, через 1 нед и через 3 мес после операции.

Результаты. Оценка концентрации биомаркеров воспаления в сыворотке крови указала на наличие воспалительных процессов у больных основной группы и группы сравнения. В то же время уровни IL-6, TNF-a, CitH3 и NLR у пациенток с НГЭ были статистически значимо выше по сравнению с аналогичными показателями у женщин с другими гинекологическими патологиями. Через 1 нед после хирургического вмешательства в основной группе отмечено существенное увеличение концентраций IL-6, CitH3 и NLR и уменьшение уровня TNF-a по отношению к исходным значениям. Через 3 мес после операции в основной группе наблюдалось значительное снижение выраженности воспалительного процесса по сравнению с показателями через 1 нед после лечения. При этом в ряде случаев уровни биомаркеров воспаления было статистически значимо ниже по сравнению с исходными значениями. Примечательно уменьшение сывороточной концентрации CitH3 до показателя у почти здоровых женщин.

Заключение. У пациенток с НГЭ зарегистрировано течение воспалительного процесса, поддающееся коррекции путем хирургического вмешательства. Показана целесообразность использования сывороточной концентрации

CitH3 в качестве маркера контроля качества проведения оперативного лечения НГЭ и ведения пациенток на восстановительном этапе.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Реабилитационные службы являются одним из неотъемлемых элементов современной системы здравоохранения. Несмотря на существенный технологический прогресс в области медицины, вопросы, связанные с организацией работы реабилитационной помощи и ее эффективностью, остаются актуальными.

Цель: анализ современных путей решения проблем организации медицинской реабилитации.

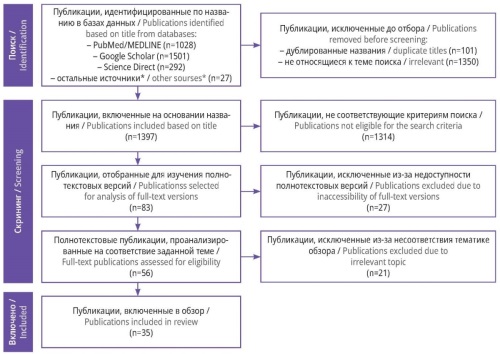

Материал и методы. Проанализированы источники из баз данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar, Science Direct, eLibrary и КиберЛенинка за последние 10 лет. Поиск нормативных документов, относящихся к регулированию оказания реабилитационной помощи, осуществлен c помощью поисковых систем Яндекс и Google. Подробно изучены отдельные работы из обзорных статей. После процедуры отбора в соответствии с рекомендациями PRISMA в обзор было включено 35 первоисточников.

Результаты. Представлены современные рекомендации экспертов Всемирной организации здравоохранения. Проведен анализ состояния реабилитационных служб в России и опыт их организации за рубежом. Указаны недостатки существующих реабилитационных инструментов, проблемы с доступностью медицинской помощи, пробелы в законодательстве. Показаны перспективные технологии для решения вопросов оказания реабилитационной поддержки.

Заключение. Существующие системы оказания реабилитационных услуг во всем мире обладают определенными недостатками, в связи с чем отдельные страны и исследовательские группы разрабатывают схемы для оптимизации нагрузки на реабилитационные службы.

Проблема реабилитационного лечения нейроонкологических больных весьма актуальна в связи с высокой частотой встречаемости опухолей головного мозга различной локализации и выраженности неврологических нарушений, снижающих качество жизни пациентов. Так, за последние десятилетия увеличилась частота поражения опухолевым процессом центральной нервной системы, причем в возрастной группе старше 65 лет – более чем в 2 раза. Нейроонкологические больные – сложный контингент пациентов, требующий длительного восстановительного лечения. Максимально ранняя реабилитация позволяет добиться восстановления нарушенных функций прежде, чем сформируются стойкие патологические установки. В статье рассмотрены методы нейрореабилитации на примере наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей головного мозга, к которым относятся менингиомы, шванномы, эпендимомы и нейроэндокринные опухоли гипофиза. В последние годы лечение данных видов опухолей головного мозга достигло значительного прогресса, в т.ч. благодаря комбинированным методам. Во всем мире признан факт необходимости междисциплинарного подхода в нейроонкологии. Однако потребности данной группы пациентов и их семей выходят далеко за пределы медицинской помощи и нуждаются в работе психологов, специалистов по трудотерапии, логопедов и социальных работников. Комплексное лечение, ранние восстановительные мероприятия и разработка новых методов нейрореабилитации позволят обеспечить персонализированный подход к пациентам с доброкачественными новообразованиями головного мозга, увеличивая их реабилитационный потенциал.

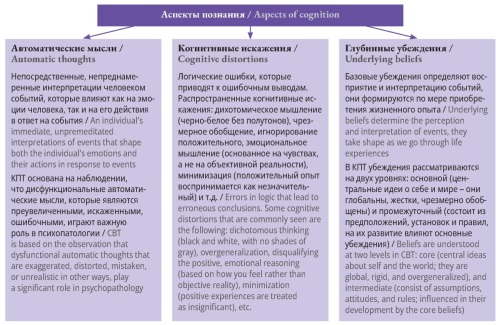

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является высокоэффективным и научно обоснованным методом психотерапии, направленным на изменение иррациональных мыслей и дисфункционального поведения. В статье рассматриваются теоретические основы КПТ, ее базовые стратегии, в т.ч. когнитивная реструктуризация и поведенческая активация, а также преимущества в рамках психологической реабилитации. Приведен анализ применения КПТ для реабилитации пациентов с различными заболеваниями: постковидным синдромом, онкологическими патологиями, послеродовой депрессией и сердечно-сосудистыми нарушениями. Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий для повышения доступности терапии, включая онлайн-программы и интерактивные модули. Обоснована роль КПТ как «золотого стандарта» современной психотерапии, обеспечивающего высокую эффективность в восстановлении качества жизни и психоэмоционального состояния пациентов.

ISSN 2949-5881 (Online)