Перейти к:

Проблемы восстановления после хирургической декомпрессии позвоночной артерии при аномалии Киммерле и пути их решения

https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2025.39

Аннотация

Актуальность. Большой научный и практический интерес представляет изучение проблем восстановления пациентов после хирургического вмешательства на шейном отделе позвоночника, в частности после декомпрессии позвоночной артерии при аномалии Киммерле, и разработка путей их решения на основе анализа сложившейся клинической практики и взаимодействия врачей с пациентами.

Цель: изучить проблемы адаптации и восстановления пациентов с аномалией Киммерле после хирургического лечения и предложить варианты их решения.

Материал и методы. Проведен анализ опыта реабилитации больных после операции, включая наблюдение за пациенткой Е.М. Розановой, которая вела дневник восстановления, а также данные анкетирования прооперированных пациентов.

Результаты. Выявлены ключевые проблемы послеоперационной реабилитации: необходимость адаптации к измененному кровотоку, психологические трудности, отсутствие стандартизированных подходов к восстановлению и ограниченная доступность реабилитационных программ, особенно для пациентов с вестибулоатактическим синдромом. Предложены пути решения: анкетирование пациентов для индивидуального подбора реабилитационных мер, консультирование психиатра и психолога до и после операции, разработка специализированных программ лечебной физкультуры, включая вестибулярные упражнения и методы абилитации (например, рекреационное плавание).

Заключение. Хирургическое лечение аномалии Киммерле требует комплексного подхода к реабилитации, учитывающего неврологические, психологические и социальные аспекты. Необходимы дальнейшие исследования и разработка клинических рекомендаций для улучшения качества жизни пациентов. Внедрение предложенных мер может ускорить восстановление и минимизировать послеоперационные осложнения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Требушков А.И., Барышов В.И., Дементьевский В.С., Чертков А.К., Розанова Е.М. Проблемы восстановления после хирургической декомпрессии позвоночной артерии при аномалии Киммерле и пути их решения. Реабилитология. 2025;3(1):14-21. https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2025.39

For citation:

Trebushkov A.I., Baryshov V.I., Dementyevskiy V.S., Chertkov A.K., Rozanova E.M. Recovery following surgical decompression of the vertebral artery in Kimmerle anomaly: challenges and solutions. Journal of Medical Rehabilitation. 2025;3(1):14-21. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2025.39

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Общая распространенность аномалии Киммерле1 (экзостозы между задневерхним краем боковой массы CI позвонка и дужкой атланта в области борозды позвоночной артерии) в мире составляет 8,6%, при этом она варьируется от 6,5% в Азии до 10,1% в Европе [1][2].

Хотя у части пациентов нет никаких симптомов, которые можно было бы связать с наличием аномалии Киммерле, у достаточно большой их доли имеют место головные боли (83,3%), в т.ч. головные боли напряжения (в 50% случаев), сосудистая головная боль (26%). Пациенты могут испытывать головную боль продолжительностью от нескольких минут до нескольких дней, причем в 43,3% случаев головные боли длятся в течение нескольких десятков минут, а в 31,1% – в течение нескольких часов. Кроме этого наиболее частыми симптомами являются головокружение, тошнота и парестезии. Несколько реже наблюдаются рвота и эпизоды потери сознания, судорожные состояния, по-видимому, обусловленные гемоликвородинамическими расстройствами [3–6].

По результатам независимого изучения статистики соавтора статьи В.И. Барышова, встречаемость мостиков Киммерле у пациентов, направленных на компьютерную томографию шейного отдела по г. Москве, составляет в среднем 20–25% (без определения степени значимости).

Под данным, представленным в 2024 г. на Х съезде нейрохирургов России [7], встречаемость аномалии Киммерле III и IV классов по классификации R.A. Cederberg et al. [4] также оказалась выше, чем в литературе, по всем сравниваемым параметрам. Совокупный показатель встречаемости полной аномалии Киммерле существенно зависит от региона проживания и в среднем составляет 8,6%. Для III степени оссификации борозды позвоночной артерии показатель достигает 7,2%. В целом 15,8% населения могут иметь III и IV степени оссификации, которые при выявлении клинической симптоматики требуют хирургического лечения. Встречаемость аномалии Киммерле III и IV классов в группе пациентов случайной выборки составила 26% (748 человек): III класс – 10,2% (294), IV класс – 15,7% (454). При оценке половозрастной структуры выборки выявлены статистически значимые различия в долях мужчин и женщин – IV класс чаще выявлялся у мужчин [7].

Существует заметный дефицит информации о стратегии ведения и отдаленных исходах для больных с этим состоянием. Считается, что хирургическое лечение является необходимостью при прогрессировании клинических проявлений и отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение полугода у пациентов с оссификацией борозды позвоночной артерии III и IV степеней [8][9]. Отсутствие достаточных данных о подходах к реабилитации пациентов после хирургического вмешательства по поводу аномалии Киммерле и об отдаленных результатах подчеркивает значительный пробел в понимании того, как лучше всего вести таких больных. Этот разрыв особенно важен, учитывая высокую вариабельность неврологических симптомов при данной нозологии, а также существующие риски раннего развития нарушений мозгового кровообращения и венозной гемодинамики [2][6].

Цель – изучить проблемы адаптации и восстановления пациентов с аномалией Киммерле после хирургического лечения и предложить пути их решения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Дневник восстановления / Rehabilitation diary

С апреля 2023 г. мы имели возможность наблюдать опыт восстановления пациентки Е.М. Розановой с врожденной двусторонней аномалией Киммерле после микрохирургической операции, проведенной нейрохирургом Д.В. Ховриным (ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения г. Москвы») в декабре 2022 г. Пациентка вела своеобразный дневник наблюдений, публикуя его в частном телеграм-канале «Аномальные киммерлийцы».

Е.М. Розанова воспитывалась в медицинской среде, имеет высшее педагогическое образование, а также образование и практические навыки медицинского массажа. Обладая высоким реабилитационным потенциалом и социальной мотивацией, пациентка максимально продуманно отнеслась к восстановлению своего здоровья с помощью доступных по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) возможностей и не только достигла положительных результатов в ускоренные сроки, но и самостоятельно освоила свободное плавание разными стилями. Этим объясняется интерес врачей-реабилитологов к ее заметкам и попыткам привлечь профильных специалистов к проблематике.

Взаимодействие врачей и пациентов / Doctor-patient communication

Благодаря телеграм-каналу появилась возможность анализировать состояние и других пациентов после операции в течение нескольких месяцев. Мы не считаем наши наблюдения достаточными для безапелляционных утверждений, но осмелились поделиться с коллегами интересным опытом взаимодействия врачей и пациентки, выступивших в качестве соавторов настоящей статьи, в части обобщения проблем, которые возникают в восстановительном периоде после хирургического вмешательства по поводу аномалии Киммерле, а также совместного поиска путей их решения.

Анкетирование / Questionnaire survey

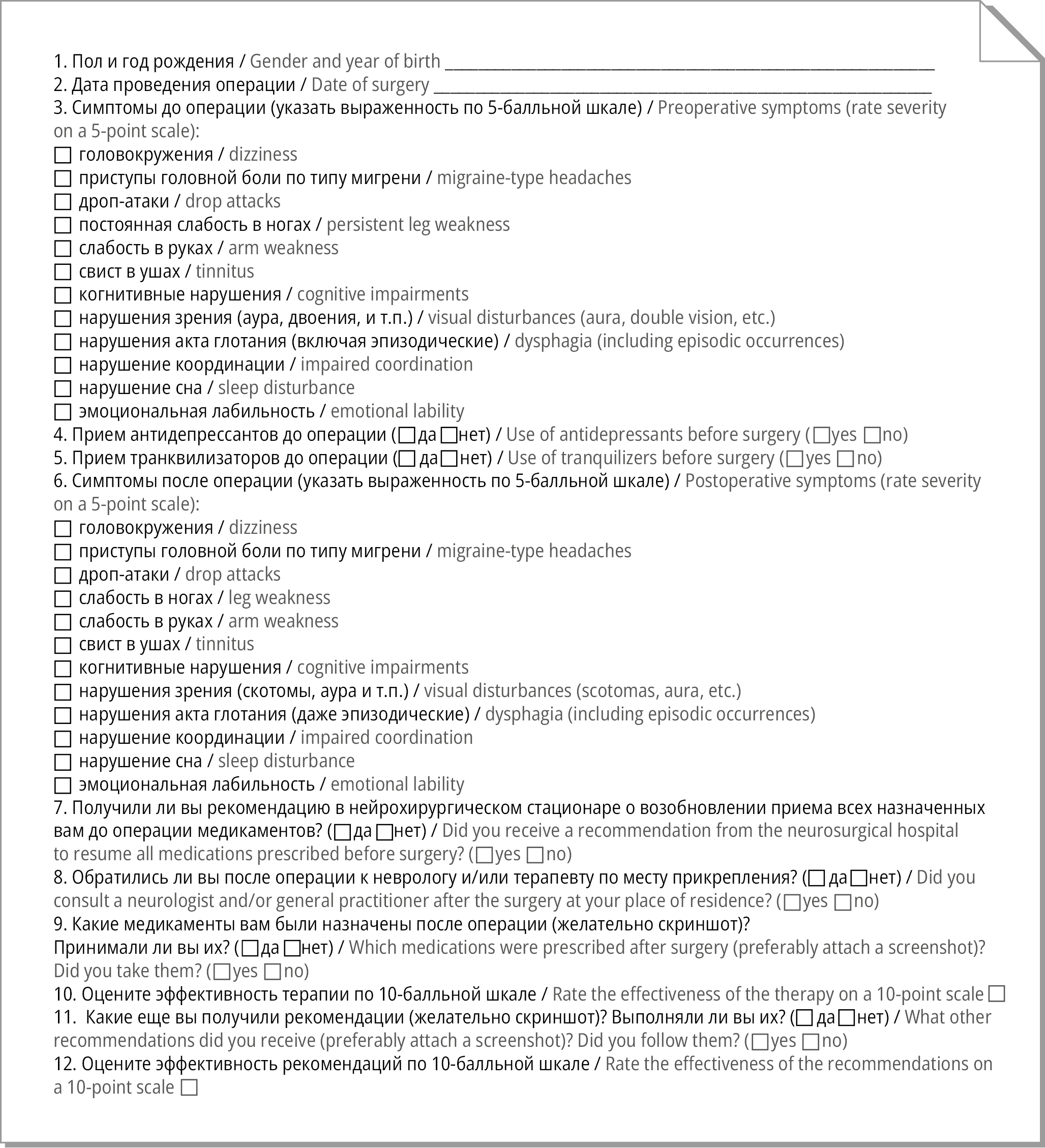

Для достижения поставленной цели прооперированным пациентам с аномалией Киммерле была предложена анкета (рис. 1). Однако наша инициативная группа на данный момент имеет только 10 заполненных анонимных анкет.

Рисунок 1. Анкета для прооперированных пациентов с аномалией Киммерле

Figure 1. Questionnaire for postoperative patients with Kimmerle anomaly

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION

Проблемы адаптации и восстановления / Problems of adaptation and recovery

После хирургического лечения аномалии Киммерле, заключающегося в большинстве случаев в резекции костной дужки и декомпрессии позвоночной артерии, пациенты сталкиваются с рядом трудностей в период адаптации и восстановления в первые 6 мес (Приложение 12). Наиболее актуальные проблемы перечислены ниже.

- Отсутствие общих статистических данных не только у нейрохирургов, но и у неврологов и/или терапевтов по месту жительства пациентов. О том, что кровоток улучшается, свидетельствуют данные магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ультразвуковой допплерографии. Но улучшается ли общее состояние и в какие сроки? Эта информация на данный момент недостаточно полная, поскольку у пациентов, не встречавших в течение длительного времени понимания со стороны лечащих врачей и не получавших направлений на обследование в нейрохирургию на предмет возможной операции, сформировано негативное отношение к оказанию медицинских услуг в рамках ОМС, и налаженного взаимодействия «пациент – врач» нет, равно как и сбора статистики долгосрочных результатов.

- У нас нет достоверной информации о том, что неврологический дефицит перед операцией достаточно обследуется и оценивается неврологами по шкале в нейрохирургическом стационаре. Однако эти данные необходимы для выработки дальнейшей стратегии по восстановлению пациентов, часть которых нуждается в реабилитации как после острого нарушения мозгового кровообращения.

- Ни государственные, ни платные клиники на данный момент не имеют опыта и статистики восстановления после операций на шейном отделе позвоночника пациентов с длительным неврологическим дефицитом. При этом темп и некоторые используемые методы восстановления могут не только оказаться неэффективны, но и вызвать ухудшение самочувствия. На наш взгляд, необходимо отдельное непредвзятое независимое исследование результатов использования, например, биологической обратной связи (БОС-терапии) в виде стабилометрических платформ.

- Большинство пациентов с аномалией Киммерле до операции имеют назначения невролога/психиатра или самостоятельно принимают антидепрессанты и транквилизаторы, о чем некоторые могут забывать или намеренно умалчивать при опросе перед хирургическим вмешательством. В результате возникает «синдром отмены» при выписке из стационара.

- Пациенты выписываются из нейрохирургического стационара домой, считая операцию достаточной для окончательного улучшения качества жизни. Однако некоторые испытывают возвращение симптоматики и ухудшение общего самочувствия в течение 2–3 мес после вмешательства, как раз к моменту окончания действия больничного листа. На этом этапе пациентам необходимо приступить к социальным обязанностям, выйти на работу, но в ряде случаев отмечаются срывы компенсаций.

- Пациенты, жалуясь на снижение когнитивных способностей до операции (в медкартах отмечена дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии), не имеют достаточной дисциплинированности и уверенности в своих силах после нее, поэтому нуждаются в ментальной реабилитации.

- Маршрутизация пациентов на амбулаторную реабилитацию осложнена отсутствием или недостаточной подготовленностью сопровождающих лиц, в которых нуждаются больные. Ввиду вестибулоатактического синдрома поездка в реабилитационные центры оказывается для пациентов очень стрессовой, что не идет им на пользу и даже вызывает срыв компенсаций с отказом от лечения. Таким образом, дневные стационары реабилитационных центров в рамках ОМС оказались недоступными для больных даже при наличии путевок и готовности медицинского персонала.

- Маршрутизация пациентов на стационарную реабилитацию связана с еще большими географическими осложнениями. К тому же, как и в случае амбулаторных вариантов, это не решает проблему успешности лечения из-за отсутствия не только реабилитационной программы как таковой, но и (что еще важнее) понимания необходимости в ней со стороны медиков и родственников пациентов. Два известных нам за 2023 г. случая стационарной реабилитации в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России («Юдино») имели успешные результаты, за исключением применения БОС-платформ, вызвавших резкое ухудшение с длительным (в течение 1 мес) восстановлением. Мы предполагаем, что этот факт, равно как и географический, мог повлиять на доверие остальных пациентов к реабилитации в рамках ОМС.

- Вследствие длительного напряжения, связанного с состоянием больного до хирургического вмешательства, определенную проблему представляют его взаимоотношения с близкими, которые, как предполагается, должны помогать пациенту в адаптации после операции. Между тем большинство прооперированных – работоспособные люди 30–40 лет с высокой социальной ответственностью, имеющие детей и пожилых родителей, которые ожидают ускоренного восстановления зачастую единственного кормильца семьи, не вникая в проблемы его адаптации и реабилитации.

- Особого реабилитационного внимания требуют пациенты, имеющие сочетание аномалии Киммерле и гипоплазии позвоночной артерии [9][10].

- Рекомендуемое реабилитологами плавание как универсальный метод продления и повышения качества жизни, практически не реализуемо: поездки и регулярные занятия в бассейне при отсутствии сопровождающих лиц и финансовых трудностях оказываются недоступными. Отсутствуют подготовленные к такой работе тренеры. В большинстве современных спортивных клубов и фитнес-центров не предусмотрен щадящий режим окружающей среды для пациентов: стимулирующие громкие звуки, яркое или мерцающее освещение, цветовые решения, темп движения людей вокруг, неготовность тренеров делают культуру фитнеса неподходящей для полноценных эффективных тренировок вестибулярного аппарата, поэтому от такого формата многие вынуждены отказываться. Условия в государственных учреждениях реабилитационного профиля также не подразумевают присутствия посетителей с вестибулоатактическим синдромом, в частности отсутствуют «маячки» для организации ориентирования в пространстве, включая бассейн.

Мы уверены, что пациентам с грубыми неврологическими нарушениями стационарная реабилитация первого этапа требуется сразу после операции. Процент таких больных на данный момент нам кажется невысоким, но для утверждений необходимо получить достаточно статистики хотя бы от самих пациентов. Однако мы столкнулись с проблемой недоверия подписчиков канала «Аномальные киммерлийцы» не только к нашим опросам, но и к неврологам и врачам в целом, о чем упоминалось выше. Недоверие и обида на невнимание со стороны врачей до операции приводят к тому, что пациенты, избегая обращаться к специалистам-реабилитологам по ОМС, обрекают сами себя на рандомные долгосрочные результаты.

На наш взгляд, чтобы ускорить и качественно улучшить восстановление прооперированных пациентов с аномалией Киммерле, требуется разработка концепции реабилитации, учитывающей вышеизложенное.

Пути решения / Solutions

Для решения сформулированных выше проблем и препятствий для организации надлежащего ведения пациентов после хирургического вмешательства по поводу аномалии Киммерле мы предлагаем следующие пути.

- Сбор и обработка статистики. Рекомендуем ознакомиться с нашей анонимной анкетой в сервисе Yandex Forms3для пациентов, прооперированных более полугода назад, в целях сбора статистики долгосрочных результатов (см. рис. 1). Такое анкетирование:

– поможет в индивидуальном подборе реабилитационных мер;

– даст возможность медицинскому сообществу окончательно разобраться, насколько действительно аномалия Киммерле влияет на качество жизни.

- Консультирование психиатром, психологом, психотерапевтом перед операцией в обязательном порядке. Пациентам и их близким нужно напоминать о недопустимости отмены психотропных препаратов после хирургического вмешательства, о необходимости корректирования дозировки и постепенного ее снижения под контролем специалиста. В качестве психологической помощи на канале «Аномальные киммерлийцы» предлагается круглосуточное консультирование специалистов фонда борьбы с инсультом ОРБИ4.

- Внимание неврологов и терапевтов к проблематике неврологического дефицита у пациентов с аномалией Киммерле и необходимость их адаптации к новому кровотоку. Перепады давления могут происходить в течение 3 мес после операции, а иногда и дольше. Чтобы облегчить состояние больных, необходимо назначение мониторинга давления трижды в сутки в течение 2 нед для выявления времени суток, в которых происходят перепады давления, а также гипотензивных препаратов для постоянного применения в индивидуальной и, видимо, минимальной дозировке, достаточной для удерживания давления в рамках хорошего самочувствия (с учетом того, что большинство пациентов с аномалией Киммерле являются гипотониками).

- Раннее начало занятий лечебной физкультурой (ЛФК) после операций на позвоночнике в положении лежа, потом стоя. Особый интерес представляют упражнения по принципу микродвижений В.Д. Гитта для лечения шейного остеохондроза и применение приемов постизометрической релаксации мышц5 [11][12]. Для пациентов, имеющих опыт танца, полезны и дают дополнительную мотивацию упражнения из балетной гимнастики по методике Б.А. Князева [13]. Интерес представляют вестибулярные упражнения [14][15], а также наработки Н.В. Коваль, которые она представляет на видеоканале «ЛФК каждый день!»6.

Следует обратить внимание на то, что самостоятельное выполнение вестибулярной гимнастики пациентами на дому требует немалых волевых усилий, поскольку упражнения провоцируют приступы головокружений, нередко с тошнотой и кратковременной «потерей пространства». Не все способны преодолеть эти неприятные ощущения без помощи специалиста. На наш взгляд, пациентам с выраженным вестибулоатактическим синдромом после операции необходима помощь понимающего их состояние эрготерапевта или обученного члена семьи.

- Упражнения на восстановление и улучшение когнитивных способностей и на мелкую моторику [16][17].

- Обучение рекреационному плаванию как методу абилитации [18][19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Необходимо подчеркнуть, что средний возраст пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, составляет 30–40 лет, т.е. это трудоспособное население страны.

Восстановление после хирургического лечения шейного отдела позвоночника на данный момент представляет собой новый раздел медицинской реабилитации и нуждается в исследованиях и выработке клинических рекомендаций. Аномалия Киммерле и ее хирургическое лечение как частный случай показывают сочетание узла проблем: изменение анатомии, удаление костного мостика, освобождение артерии от компрессии, адаптация к изменению кровотока, лечение последствий хронической ишемии головного мозга (дисциркуляторной энцефалопатии) и вестибулярных нарушений.

Изложенные выше проблемы помог бы решить специализированный обучающий центр эрготерапии и абилитации, отличающийся целевым предназначением для пациентов, прооперированных на шейном отделе позвоночника.

1. В русскоязычных источниках встречается также написание «аномалия Киммерли».

2. См. электронную версию журнала: https://rehabilitology.com.

3. https://forms.yandex.ru/u/66f9342002848fbfdd2d404a.

4. https://orbifond.ru.

5. https://thepresentation.ru/medetsina/anomaliya-kimmerle-i-ee-hirurgicheskaya-korrektsiya.

6. https://vk.com/video-211207448_456239115.

Список литературы

1. Львов И.С., Лукьянчиков В.А., Гринь А.А. и др. Определение частоты встречаемости III и IV степеней оссификации борозды позвоночной артерии у пациентов с аномалией Киммерле: систематизированный обзор и метаанализ. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022; 122 (9): 37–47. https://doi.org/10.17116/jnevro202212209137.

2. Кулагин В.Н., Михайлюкова С.С., Лантух А.В. и др. Аномалия Киммерле: аспекты диагностики и лечения основных клинических синдромов. Тихоокеанский медицнский журнал. 2013; 4: 84–7.

3. Split W., Sawrasewicz-Rybak M. Character of headache in Kimmerle anomaly. Headache. 2002; 42 (9): 911–6. https://doi.org/10.1046/j.1526-4610.2002.02213.x.

4. Cederberg R.A., Benson B.W., Nunn M., English J.D. Arcuate foramen: prevalence by age, gender, and degree of calcification. Clin Orthodont Res. 2000; 3 (3): 162–7. https://doi.org/10.1034/j.1600-0544.2000.30309.x.

5. Ларькин В.И., Стельмах Н.С. Особенности течения эпилепсии у больных с клиническими проявлениями краниоцеребральной диспропорции с низким ликворо-краниальным индексом. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018; 10 (3): 38–43. https://doi.org/10.17749/2077-8333.2018.10.3.038-043.

6. Кулагин В.Н., Брюховецкий И.С., Гуляев С.А. Клинико-нейрофизиологические особенности патологии нервной системы у больных с синдромом Киммерле. В кн.: Актуальные вопросы аллергологии, педиатрии и детской хирургии. Владивосток; 2006: 125–9.

7. Алехин Е.Е., Гринь А.А., Лукьянчиков В.А. и др. Встречаемость мостиков III и IV класса аномалии Киммерле. В кн.: Усачев Д.Ю., Крылов В.В., Кравец Л.Я (ред.) X съезд нейрохирургов России: сборник тезисов. Нижний Новгород; 2024: 41–2. URL: https://scaf-spb.ru/files/sbornik_tezisov_s_ezd_nejrohirurgov_2024.pdf (дата обращения 15.01.2025).

8. Луцик А.А., Казанцев В.В. Хирургическое лечение пациентов с шейным остеохондрозом. Хирургия позвоночника. 2008; 4: 24–9. https://doi.org/10.14531/ss2008.4.24-29.

9. Чертков А.К., Климов М.Е., Нестерова М.В. К вопросу о хирургическом лечении больных с вертебробазилярной недостаточностью при аномалии Киммерле. Хирургия позвоночника. 2005; 1: 69–73. https://doi.org/10.14531/ss2005.1.69-73.

10. Алиев К.Т., Бондаренко Е.В., Волкова С.А. и др. К вопросу о клинике спондилогенных нарушений кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2012; 19 (1): 60–3.

11. Еремушкин М.А., Киржнер Б.В., Мочалов А.Ю. Постизометрическая релаксация мышц. СПб.: Наука и техника; 2021: 288 с.

12. Карелина Н.Н., Балашова Е.Ю., Борисова И.В. и др. Профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника у профессорско-преподавательского состава университета средствами физической культуры. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020; 9: 140–5.

13. Силкин П.А. Рекомендации по развитию физических (функциональных) данных обучающихся на подготовительном отделении и в младших классах на основе системы Бориса Князева. Вестник Академии pусского балета им. А.Я. Вагановой. 2007; 1: 160–82.

14. Воронов В.А., Демиденко Д.Ю., Плохих Ю.А. и др. Современные аспекты вестибулярной реабилитации. Российская оториноларингология. 2020; 19 (1): 15–8. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-15-18.

15. Романова М.В., Котов С.В., Исакова Е.В. Современные подходы к реабилитации пациентов с вестибулоатактическими нарушениями. Лечащий врач. 2012; 6: 74–7.

16. Двуреченская В.С., Олейникова В.В., Хаблиева В.В., Трегуб П.П. Нейрореабилитационный потенциал кинезиологической активации оси полушарие мозга/контрлатеральные конечности. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2024; 17 (4): 447–62. https://doi.org/10.33920/med-01-2404-06.

17. Полянская В.В., Варыпаев М.С., Кардашева А.Э. и др. Эффективность современных методик реабилитации после инфаркта головного мозга. Клиническая медицина. 2024; 102 (7): 485–92. https://doi.org/10.30629/0023-2149-2024-102-7-485-492.

18. Разумов А.Н., Турова Е.А., Адилов В.Б. и др. Некоторые особенности организации функционирования курортного дела в России. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2018; 95 (2-2): 106–8.

19. Лукьянова Л.М. Плавание как средство гидрореабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья. Наука-2020. 2020; 4: 19–24.

Об авторах

А. И. ТребушковРоссия

Требушков Андрей Игоревич – врач-терапевт, реабилитолог, заведующий отделением медицинской реабилитации

с. Каринское 143057, Московская обл., Одинцовский р-н

В. И. Барышов

Россия

Барышов Владимир Иванович – врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики

ул. Малая Якиманка, д. 22, стр. 1, Москва 119180

В. С. Дементьевский

Россия

Дементьевский Владимир Сергеевич – врач-невролог, нейрохирург

дер. Лыткино, д. 777, Московская обл., г.о. Солнечногорск 141534

А. К. Чертков

Россия

Чертков Александр Кузьмич, д.м.н., проф., врач-нейрохирург, начальник отделения нейрохирургии

ул. Соболева, д. 10, Екатеринбург 620036

Е. М. Розанова

Россия

Розанова Елизавета Михайловна

Дополнительные файлы

|

1. Приложение 1. Чертков А.К. Аномалия Киммерле и ее клиническое значение. Презентация | |

| Тема | ||

| Тип | Прочее | |

Скачать

(B)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Требушков А.И., Барышов В.И., Дементьевский В.С., Чертков А.К., Розанова Е.М. Проблемы восстановления после хирургической декомпрессии позвоночной артерии при аномалии Киммерле и пути их решения. Реабилитология. 2025;3(1):14-21. https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2025.39

For citation:

Trebushkov A.I., Baryshov V.I., Dementyevskiy V.S., Chertkov A.K., Rozanova E.M. Recovery following surgical decompression of the vertebral artery in Kimmerle anomaly: challenges and solutions. Journal of Medical Rehabilitation. 2025;3(1):14-21. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2949-5873/rehabil.2025.39